Выпускники Пензенского госуниверситета в Арзамасе-16

1 апреля 1946 года было принято решение начать строительство сверхсекретного ядерного объекта КБ-11 в поселке Саров Мордовской АССР. Впоследствии центр получил имя «Арзамас-16» (бывший Саров находится на расстоянии 75 км от Арзамаса).

1 апреля 1946 года было принято решение начать строительство сверхсекретного ядерного объекта КБ-11 в поселке Саров Мордовской АССР. Впоследствии центр получил имя «Арзамас-16» (бывший Саров находится на расстоянии 75 км от Арзамаса).

До революции Саров был известен своими монастырями, но во время Великой отечественной войны его градообразующим предприятием стал завод №550, производивший снаряды для «катюш». После войны завод был законсервирован. 20 августа 1945 года атомный проект СССР получил статус высшего государственного приоритета. Когда решение о строительстве центра в Сарове было принято, это географическое название исчезло с карт. Уже летом поселок был взят под войсковую охрану. К 1947 году был построен аэродром, проложена просека, приведена в рабочее состояние местная узкоколейка. Строительство шло так быстро, а для работников были созданы такие идеальные условия труда и жизни, что уже к началу 50-х годов население «Арзамаса-16» составляло более 40 тысяч жителей.

Среди ученых и инженеров, трудившихся в первом ядерном центре, основанном в 1946 г. в Арзамасе-16 (ныне — РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров), были и выпускники пензенских вузов. Сегодня наступило время для рассказа об их вкладе в дело создания отечественного атомного оружия.

Ленинский лауреат из Вазерок

Пензенский политехнический институт (до 1958 г. — Пензенский индустриальный институт — ПИИ) стал действительно кузницей кадров для ВНИИЭФ. Шестеро его выпускников стали лауреатами Государственной премии СССР. Пензенский педагогический институт тоже внес свою лепту: в Арзамасе-16 трудился его выпускник, математик Илья Пламеннов (1924–1979), ставший лауреатом Ленинской премии.

Пензенский политехнический институт (до 1958 г. — Пензенский индустриальный институт — ПИИ) стал действительно кузницей кадров для ВНИИЭФ. Шестеро его выпускников стали лауреатами Государственной премии СССР. Пензенский педагогический институт тоже внес свою лепту: в Арзамасе-16 трудился его выпускник, математик Илья Пламеннов (1924–1979), ставший лауреатом Ленинской премии.

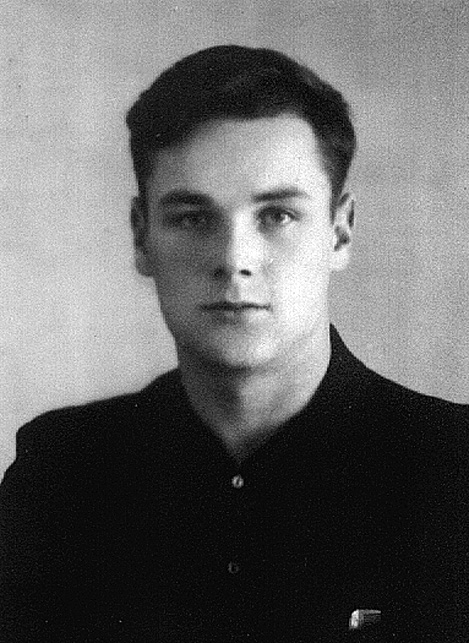

Его биография достойна отдельной книги или художественного фильма. Илья Яковлевич родился в простой крестьянской семье в селе Вазерки Бессоновского района Пензенской области. Рано остался без родителей, испытал все тяготы жизни у чужих людей и нелегкого труда в довоенном колхозе.

В 1942 г. добровольцем ушел в Красную Армию. После окончания Ульяновского танкового училища стал командиром взвода СУ-76 артиллерийского полка. Прошел с боями Украину, Польшу, награжден орденом Красной Звезды. В феврале 1945 г. был тяжело ранен и потерял левый глаз, став инвалидом. Вернувшись в Пензу, работал станочником на часовом заводе, в 24 года окончил вечернюю школу и поступил на физико-математический факультет ПГПИ.

Здесь и раскрылись его огромные математические способности, которые разглядел преподаватель Б. А. Трахтенброт, работавший в эти годы (1950–1960) в ПГПИ и ППИ. Он рекомендовал Илью Яковлевича для обучения в аспирантуре МГУ. После ее успешного окончания (1955) и защиты кандидатской диссертации Илья Пламеннов был направлен на работу в Арзамас-16. Путь от научного сотрудника до начальника отдела он прошел за пять лет. В 1962 г. за большой вклад в создание новых ядерных зарядов, прошедших успешное испытание, Пламеннов был удостоен высокого звания лауреата Ленинской премии. На родине помнят своего именитого земляка: 1 сентября 2015 г. на здании школы в Вазерках ему была открыта мемориальная доска.

Юлий Седаков: от инженера до директора института

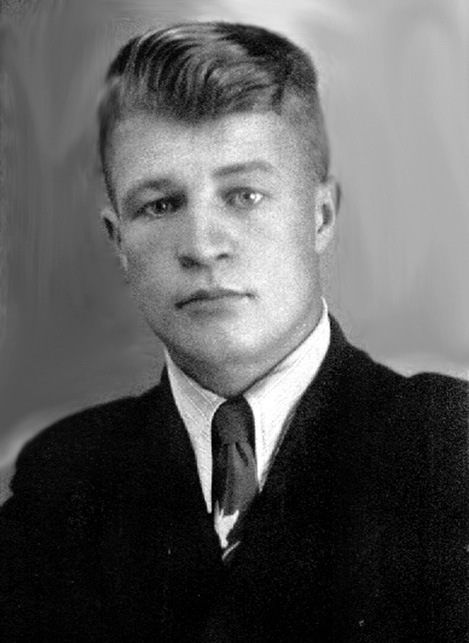

Жизненный путь доктора технических наук, профессора Юлия Евгеньевича Седакова (1927–1994) — яркий пример формирования научно-технических кадров в СССР, сочетавших в себе талант ученых с талантом организаторов и руководителей научного производства. Он родился в г. Брянске. В годы войны проживал вместе с семьей в селе Большой Вьяс Лунинского района, с 1943 г. жил в Пензе, где окончил школу №2.

Жизненный путь доктора технических наук, профессора Юлия Евгеньевича Седакова (1927–1994) — яркий пример формирования научно-технических кадров в СССР, сочетавших в себе талант ученых с талантом организаторов и руководителей научного производства. Он родился в г. Брянске. В годы войны проживал вместе с семьей в селе Большой Вьяс Лунинского района, с 1943 г. жил в Пензе, где окончил школу №2.

В 1944–1949 гг. учился в Пензенском индустриальном институте. Получив диплом инженера-механика с отличием, Юлий Седаков был направлен на Пензенский завод счетно-аналитических машин, где за три года прошел путь от конструктора до начальника выпускного цеха. В июле 1952 г. он был направлен на работу в Арзамас-16 на должность заместителя начальника цеха завода. Организаторский талант Ю. Е. Седакова был сразу замечен и на новом месте. Уже в 1953 г. он стал начальником сборочного цеха по изготовлению опытных образцов ядерных боеприпасов, а в 1956 г. — начальником производственно-диспетчерского отдела завода.

В апреле 1957 г. Юлий Седаков вновь возвращается в Пензу, куда он был переведен на предприятие п/я №46 (Заречный-19) на должность главного технолога. В 1961 г. он стал главным конструктором серийного конструкторского бюро (СКБ). В Заречном успешно руководил серийным производством и разработкой сложных радиотехнических средств. За эту работу Ю. Е. Седаков был удостоен звания лауреата Госпремии СССР (1967).

В 1966 г. Юлий Евгеньевич был назначен директором Горьковского конструкторско-технологического бюро измерительных приборов, которое в 1976 г. было переименовано в Научно-исследовательский институт измерительных систем (НИИИС). В 1976 г. защитил докторскую диссертацию по вопросам комплексной автоматизации НИОКР.

Ю. Е. Седаков был крупным ученым в области прикладных проблем автоматизации проектирования и изготовления микроэлектронных устройств радио-электронной и электронно-вычислительной аппаратуры.

Его деятельность была высоко оценена правительством. Он награжден орденом Ленина, тремя орденами Трудового Красного Знамени. С 1996 г. НИИ измерительных систем носит имя своего основателя Ю. Е. Седакова.

Выпускники ППИ 50–60-х гг. в Арзамасе-16

Александр Дмитриевич Аметов (1932 г.р.), кандидат технических наук, родился в д. Березенки Лунинского района. В 1950 г. окончил Лунинскую среднюю школу и поступил на электротехнический факультет ПИИ. По окончании учебы в 1955 г. был направлен на работу в Арзамас-16, где занимал должности инженера, старшего инженера, руководителя группы, начальника отдела. А. Д. Аметов занимался созданием системы специального контроля (СК) параметров ядерного оружия при летных испытаниях, разрабатывал методы и аппаратуру контроля. За создание испытательного комплекса Аметов А. Д. был удостоен звания лауреата Госпремии СССР (1980 г.). Александр Дмитриевич — автор и соавтор более 100 научно-технических отчетов и 17 изобретений.

Александр Дмитриевич Аметов (1932 г.р.), кандидат технических наук, родился в д. Березенки Лунинского района. В 1950 г. окончил Лунинскую среднюю школу и поступил на электротехнический факультет ПИИ. По окончании учебы в 1955 г. был направлен на работу в Арзамас-16, где занимал должности инженера, старшего инженера, руководителя группы, начальника отдела. А. Д. Аметов занимался созданием системы специального контроля (СК) параметров ядерного оружия при летных испытаниях, разрабатывал методы и аппаратуру контроля. За создание испытательного комплекса Аметов А. Д. был удостоен звания лауреата Госпремии СССР (1980 г.). Александр Дмитриевич — автор и соавтор более 100 научно-технических отчетов и 17 изобретений.

Владимир Петрович Жарков (1932–1997) родился в г. Белинском, где окончил среднюю школу в 1950 г. и поступил на электротехнический факультет в ПИИ. В 1955 г. был направлен в ядерный центр. С декабря 1957 г. В. П. Жарков работал 1-м секретарем ГК ВЛКСМ г. Арзамаса-16, а с 1963 г. он — секретарь парткома КБ-1. С декабря 1970 г. по 1995 г. он работал в должности заместителя начальника отделения по внешним испытаниям и проектным заданиям, возглавлял Госкомиссии по проведению испытаний ядерных зарядов. В 1984 г. В. П. Жарков был удостоен звания лауреата Госпремии СССР за участие в разработке испытательной аппаратуры.

Владимир Петрович Жарков (1932–1997) родился в г. Белинском, где окончил среднюю школу в 1950 г. и поступил на электротехнический факультет в ПИИ. В 1955 г. был направлен в ядерный центр. С декабря 1957 г. В. П. Жарков работал 1-м секретарем ГК ВЛКСМ г. Арзамаса-16, а с 1963 г. он — секретарь парткома КБ-1. С декабря 1970 г. по 1995 г. он работал в должности заместителя начальника отделения по внешним испытаниям и проектным заданиям, возглавлял Госкомиссии по проведению испытаний ядерных зарядов. В 1984 г. В. П. Жарков был удостоен звания лауреата Госпремии СССР за участие в разработке испытательной аппаратуры.

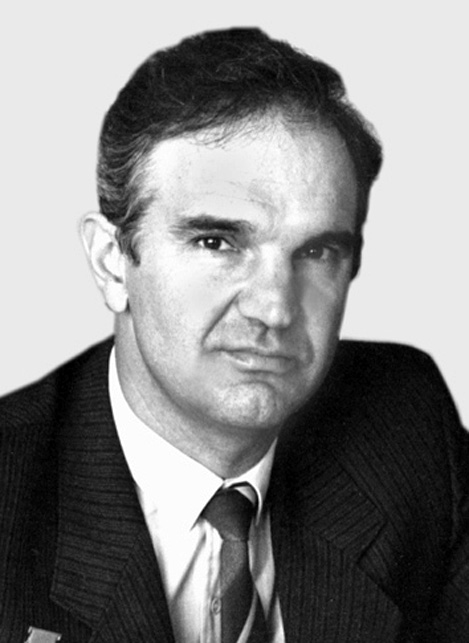

Владимир Александрович Афанасьев (1946 г.р.), кандидат технических наук, родился в селе Загоскино Пензенского района. В 1967 г. с отличием окончил ППИ, получив квалификацию инженера-электромеханика по специальным взрывным устройствам. С апреля 1968 г. работал в ВНИИЭФ, в отделении по проектированию ядерных зарядов. Прошел путь от инженера до первого заместителя главного конструктора РФЯЦ-ВНИИЭФ. При активном участии В. А. Афанасьева обоснована, исследована и внедрена во всех видах ядерного вооружения новая концепция системы повышенной безопасности и боеготовности специальных изделий. За эту работу в 1988 г. Владимир Александрович был удостоен звания лауреата Госпремии СССР в области науки и техники. В. А. Афанасьев является автором и соавтором более 250 научно-технических отчетов и 15 изобретений.

Владимир Александрович Афанасьев (1946 г.р.), кандидат технических наук, родился в селе Загоскино Пензенского района. В 1967 г. с отличием окончил ППИ, получив квалификацию инженера-электромеханика по специальным взрывным устройствам. С апреля 1968 г. работал в ВНИИЭФ, в отделении по проектированию ядерных зарядов. Прошел путь от инженера до первого заместителя главного конструктора РФЯЦ-ВНИИЭФ. При активном участии В. А. Афанасьева обоснована, исследована и внедрена во всех видах ядерного вооружения новая концепция системы повышенной безопасности и боеготовности специальных изделий. За эту работу в 1988 г. Владимир Александрович был удостоен звания лауреата Госпремии СССР в области науки и техники. В. А. Афанасьев является автором и соавтором более 250 научно-технических отчетов и 15 изобретений.

Станислав Алексеевич Климов (1946 г.р.), кандидат технических наук, родился в г. Пхеньяне (Северная Корея) в семье офицера. В 1963 г. окончил с серебряной медалью школу №53 г. Пензы и поступил на приборостроительный факультет ППИ. Окончил институт с отличием и с 1968 г. начал работать инженером-конструктором в ВНИИЭФ. Многие годы возглавлял конструкторский отдел, был главным конструктором направления. Основной тематикой работы Станислава Алексеевича являлось конструирование СИ (системы инициирования) и ВУ (взрывные устройства) для ядерных зарядов и ядерных боеприпасов. С конца 80-х годов С. А. Климов занимался конверсионными разработками в области неядерных видов вооружения, военной техники и боеприпасов. В 1988 г. он был удостоен звания лауреата Госпремии СССР за разработку систем автоматики для специальных изделий. В 2002 г. стал лауреатом Госпремии РФ, а в 2003 г. — лауреатом премии имени С. И. Мосина. Во всех современных отечественных спецбоеприпасах используются его разработки. А. С. Климов — автор 300 научно-технических отчетов и 30 изобретений.

Станислав Алексеевич Климов (1946 г.р.), кандидат технических наук, родился в г. Пхеньяне (Северная Корея) в семье офицера. В 1963 г. окончил с серебряной медалью школу №53 г. Пензы и поступил на приборостроительный факультет ППИ. Окончил институт с отличием и с 1968 г. начал работать инженером-конструктором в ВНИИЭФ. Многие годы возглавлял конструкторский отдел, был главным конструктором направления. Основной тематикой работы Станислава Алексеевича являлось конструирование СИ (системы инициирования) и ВУ (взрывные устройства) для ядерных зарядов и ядерных боеприпасов. С конца 80-х годов С. А. Климов занимался конверсионными разработками в области неядерных видов вооружения, военной техники и боеприпасов. В 1988 г. он был удостоен звания лауреата Госпремии СССР за разработку систем автоматики для специальных изделий. В 2002 г. стал лауреатом Госпремии РФ, а в 2003 г. — лауреатом премии имени С. И. Мосина. Во всех современных отечественных спецбоеприпасах используются его разработки. А. С. Климов — автор 300 научно-технических отчетов и 30 изобретений.

Думается, пришло время рассказать современным студентам ПГУ об их замечательных предшественниках, лауреатах Ленинской и Государственной премий СССР и РФ. А таких выпускников набралось уже больше 60 (!) человек. Хорошо бы открыть в университете галерею лауреатов различных премий, издать о них биографический справочник. А на корпусе физмата установить мемориальную доску Илье Пламеннову, участнику войны, ученому, лауреату Ленинской премии.

За оказанную помощь в процессе сбора материала хочу выразить благодарность Президенту ПГУ профессору В. И. Волчихину, профессорам ПГУ И. Ф. Шувалову и Н. А. Шарошкину, а также директору Информационно-выставочного центра ПГУ Е. В. Рябенко.

Александр Волков, Почетный работник СПО,

«Университетская газета», № 8 (1718) от 12 ноября 2015 года

Версия для печати

Версия для печати