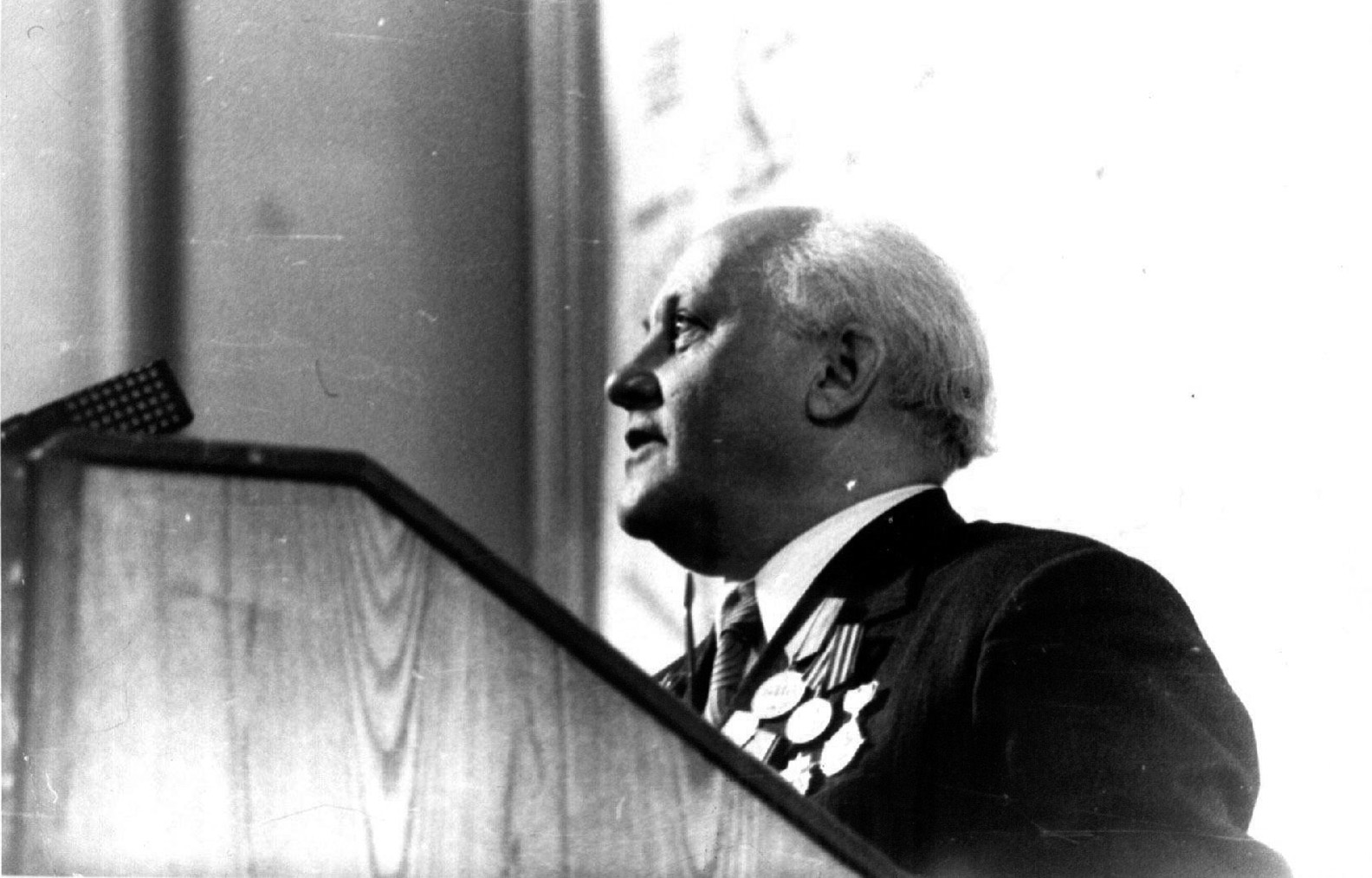

Научный полк ПГУ: Арон Маргулис — судьба военного журналиста

Студенты кафедры «Журналистика» Пензенского государственного университета активно участвуют в проекте пензенского регионального Союза журналистов «Пожелтевшие страницы войны», который признан дипломантом конкурса Форума современной журналистики «Вся Россия — 2025». Наряду с несколькими десятками историй фронтовых корреспондентов молодые исследователи обратили внимание и на биографию Арона Маргулиса — в годы войны редактор газеты «За Родину!» 2-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, который вошёл в историю ПГУ как первый директор издательства и первый редактор газеты «За инженерные кадры (сейчас — «Университетская газета»).

Студенты кафедры «Журналистика» Пензенского государственного университета активно участвуют в проекте пензенского регионального Союза журналистов «Пожелтевшие страницы войны», который признан дипломантом конкурса Форума современной журналистики «Вся Россия — 2025». Наряду с несколькими десятками историй фронтовых корреспондентов молодые исследователи обратили внимание и на биографию Арона Маргулиса — в годы войны редактор газеты «За Родину!» 2-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, который вошёл в историю ПГУ как первый директор издательства и первый редактор газеты «За инженерные кадры (сейчас — «Университетская газета»).

Арон Львович Маргулис (01.03.1911, г. Черный Остров, УССР – 29.06.1996, Пенза) профессионально заниматься журналистикой начал в 30-х годах: работал в газете «Красный Октябрь» в Сталинграде. В 1940 году был направлен в Пензу редактором областной комсомольской газеты «Молодой ленинец». А вскоре, после начала войны, оказался в действующей армии (с 1943 года являлся редактором дивизионной газеты «За Родину!» во 2-й гвардейской воздушно-десантной дивизии). После войны был редактором Пензенского книжного издательства, а позже возглавлял редакционно-издательский отдел (издательство) Пензенского политехнического института и несколько лет редактировал газету «За инженерные кадры» (сейчас — «Университетская газета»). Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной звезды, медалью «За отвагу». Арон Львович оставил после себя фронтовые дневники, которые были опубликованы в 1995 году в книге воспоминаний пензенских фронтовых журналистов «Об огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах...» (Пенза, 1995), благодаря которым мы можем составить представление о военных буднях летописцев Великой Победы.

— Так уж получилось, что войну я встретил в Москве. Вместе с секретарем Обкома комсомола мы были вызваны в ЦК комсомола на какое-то большое совещание. Прибыли в пятницу, 20 июня. Вечером было объявлено, что продолжение будет в понедельник, а пока можно «отдыхать». Я пошел в гостиницу «Балчуг» (потом она стала Ново-Московской, а сейчас, если не ошибаюсь, снова, получила свое прежнее название). Вечером собрались друзья: Коротеев, Шейнин, Семенов. Ужинали, говорили о чем угодно, только не о войне. А утром в нашу комнату прибежал с сразу изменившимся лицом В. Коротеев. Война! Мы помчались к дежурному по гостинице, только там работало радио. И вскоре услышали выступление Молотова.

Нам велели ехать в ЦК ВЛКСМ. В актовом зале собрались все, кто накануне прибыл на совещание, работники аппарата. На сцену вышел Н. Михайлов, первый секретарь ЦК. Он был в военном костюме, курил одну за другой папиросы и сообщил нам в общем то, что мы уже успели узнать. Добавил только, что все должны немедленно ехать по своим местам, кроме представителей Украины и Белоруссии.

Жизнь дома и в самой редакции изменилась круто. Двух сотрудников, молодых парней — Гильдинера и Лепшея мобилизовали сразу, потом призвали шофера, через несколько дней забрали редакционную машину эмку.

27 июня родилась моя младшая дочь Марина. Дитя войны! Слабенькая, ей требовался уход, а матери — кормление.

Вскоре из Москвы пришло очередное распоряжение. Комсомольские газеты, из-за нехватки бумаги, как было сказано, временно закрываются, вместо них в областных газетах будут выходить «комсомольские страницы». Так я из редактора газеты стал редактором страницы. Выходила она не регулярно и, конечно, никакой заменой газете, которая уже успела обрести свое лицо, не стала. Месяца через три меня пригласили в Обком партии и предложили приступить к работе в отделе агитации и пропаганды в качестве инструктора. Надо заметить, что стиль работы с кадрами сразу же стал военным — быстрота и категоричность решали самые сложные вопросы. Через два дня я уже работал в Обкоме — пензенском Белом доме с колоннами, который размещался на Садовой, переименованной в Лермонтовскую, где ныне размещается НИИ.

Вся агитация и пропаганда, по крайней мере для меня, сводилась почти к непрерывным командировкам в районы области, а их тогда было свыше 20. А в районах надо было «нажимать» на выполнение плана, обязательств, в первую очередь, по хлебу. Нас так и называли — уполномоченные. Врезалась в память одна командировка в Земетчинский район. Была осень. В поле одни женщины, в основном пожилые, одетые во все посконное, в лаптях и онучах, туго обтянувших худые ноги; они выглядели изображениями каких-то виданных или кажущихся картин. «Цайку бы горячего попить, да цаю-то нет», сказала одна из женщин и добавила фразу, которая восхитила меня своей красотой: «В избу не можно войти, холод несказанный».

Немного молодых мужчин я видел только в райцентре, а в селах попадались только инвалиды, в основном, на костылях. Они работали в поле, возницами. Я ловил на себе взгляды женщин, видел в их глазах укоризну: «Наши все там, на фронте, а ты молодой, здоровый, чем занимаешься, с нами, бабами, воюешь?». Я немало думал об этом, и хотелось скорее очутиться там, где было уже абсолютное большинство людей моего поколения.

Но судьба вносила в жизнь свои коррективы. В высших инстанциях решили, что обкомов и райкомов мало для «войны» с земетчинскими, башмаковскими, лунинскими и другими бабами. И было решено наряду с обкомами и райкомами создать еще и политотделы, отдельно в МТС и совхозах.

В Пензу на должность начальника политсектора МТС прибыл опытный партработник Александр Панкратьевич Бочкарев. Остальные кадры предстояло подбирать на месте. Не знаю, по чьей подсказке, но выбор Бочкарева остановился и на мне. Через несколько дней я уже трудился в должности помощника начальника политсектора МТС по комсомолу.

Назову цифру, которая наверно удивит многих читателей. В небольшой Пензенской области была 101 МТС и, естественно, столько же начальников, заместителей, помощников по комсомолу. Вот этой армией, почти целиком состоявшей из женщин, надо было как-то руководить.

К счастью, Бочкарев не был бюрократом. Бумаги почти не сочиняли. Сам начальник и все его помощники постоянно выезжали в МТС и колхозы. Кто как мог на местах помогал. Все сводилось к одному и тому же: выполнение плана, сверхплановых заданий для фронта.

Я не помню случая, чтобы где-нибудь сопротивлялись, скрывали зерно, фураж, мясо, шерсть и другие товары. На фронте были мужья, отцы, братья. Все отправляли для Победы, для своих. Опытных трактористов, комбайнеров почти не осталось. Обучались на месте, кто как мог. «Комсомольская правда» напечатала мою заметку, в которой рекомендовалось готовить кадры сельских механизаторов в производственно-технических училищах (ПТУ) по примеру городских. Мне и сейчас приятно вспомнить, что предложение было одобрено в самых верхах и вскоре по всей стране стали создаваться сельские ПТУ.

Летом 1942 г. я был в очередной командировке в Сердобске. Жили в гостинице в одной комнате с корреспондентом совхозной газеты Иваном Морозовым. Как-то поздним вечером, когда я вернулся в гостиницу, Морозов сказал мне, что несколько раз звонил 1-й секретарь Сердобского райкома Трапезников и просил передать, чтобы я явился в райком в любое время. Трапезников, как только я зашел к нему в кабинет, сообщил мне то, о чем я уже догадывался: звонил из обкома Горячев и велел мне немедленно вернуться в Пензу.

Не могу не сказать здесь хоть несколько слов о только что упомянутых людях, тогда широко известных в Пензенской области. Сергей Павлович Трапезников, средних лет, здороваясь он, поднимал левой рукой правую, и таким образом подавал ее для пожатия (в результате падения с машины — перелом позвоночника в пионерском возрасте). Но голова у него, надо сказать, была ясная и очень неглупая. Его выступления на пленумах обкома, на совещаниях всегда отличались нестандартностью и привлекали внимание слушателей. Трапезникова взяли на работу в ЦК, где он стал заведовать отделом Науки. Теперь мы уже все хорошо знаем, что через «медные трубы», а точнее испытание властью дано пройти не всякому. Так случилось и с С. П. Трапезниковым.

Федор Степанович Горячев был вторым секретарем обкома. Высокий, черноглазый, всегда ходил в полувоенном костюме и в опойковых сапогах. Шагал по кабинету мягко, разговаривал с людьми строго. Даже в присутствии Кабанова создавалось впечатление, что именно Горячев первый человек в обкоме. Я приехал из Сердобска на следующий день. Горячев мне сообщил, что по призыву комсомола в области сформирован комсомольский партизанский отряд. Я назначен комиссаром, а командира назовут в Москве. Меня обмундировали в военную форму БУ (бывшую в употреблении), и мы, человек 15—18, среди которых в большинстве своем были девушки, выехали в Москву. В ЦК комсомола все решалось быстро. Всех отправили куда-то под Москву, а мне велели ждать возвращения из командировки секретаря ЦК Громова. В гостинице, куда меня определили и дали талоны на обед, кормили таким жидким супом, что все время хотелось есть, а купить в магазине чего-нибудь съестного было уже почти невозможно. Иногда выручал буфет в ЦК комсомола. Там еще продолжали кормить по «спецпайкам». Вскоре приехал Громов и все прояснилось. Комсомольскими работниками решили укрепить не только партизанские отряды, но и военно-воздушные войска. Я по какому-то списку принадлежал к последней группе. Через 2—3 дня я оказался в Нахабино, под Москвой, на курсах командного состава ВДВ.

Строевая подготовка, парашютно-десантная служба. Подъем в 6 утра и сразу же, обнаженные до пояса, на плац. При любой погоде 6—7 км быстрым шагом и бегом. Парашютному делу нас обучали очень опытные офицеры, успевшие уже побывать на фронте, имевшие по 10—20 прыжков в тыл противника. Складывание парашюта вели только вдвоем, это чтобы выработать коллективную ответственность.

Строевая подготовка, парашютно-десантная служба. Подъем в 6 утра и сразу же, обнаженные до пояса, на плац. При любой погоде 6—7 км быстрым шагом и бегом. Парашютному делу нас обучали очень опытные офицеры, успевшие уже побывать на фронте, имевшие по 10—20 прыжков в тыл противника. Складывание парашюта вели только вдвоем, это чтобы выработать коллективную ответственность.

Настал день первого прыжка. По традиции был медицинский осмотр, каждого опросили, готов ли к прыжку. Только 3—4 человека пожаловались на боли в сердце и другие недуги. Но наш военный врач, молодой, энергичный, сам был заядлым парашютистом. Он приставлял на секунду трубочку к сердцу и произносил безоговорочный диагноз: здоров, прыгать может. И вот настал этот давно ожидаемый день, для всех волнующий и тревожный. Прыгали не с самолета, а с так называемой «колбасы». Это кабина на 4 человека, поднятая в воздух самолетом. Инструктором был веселый грузин, имевший множество прыжков. Он, конечно, хорошо изучил каждого своего подопечного. Когда подходила очередь прыгать, он подводил курсанта к узенькому порожку, открывал дверь и приговаривал: «Ну, давай, дорогой, там тебя ждут», а тем, кто хоть на секунду задерживался, помогал легким пинком в зад.

Множество раз описано состояние человека, совершающего первый прыжок с парашютом. Мне почти нечего добавить. Как только ты очутился в свободном полете, наступает тревога и любопытство, но это длится совсем недолго. Вот парашют раскрыт, и ты паришь в осеннем небе, и хочется петь от счастья, что я и делал, как большинство новичков. Приземлился я хоть и не по всем правилам, но удачно. Прибежали инструкторы, помогли сложить парашют, и вот я уже в группе выполнивших первый прыжок, обмениваемся впечатлениями. Только один курсант, хотя парашют и раскрылся, потерял сознание, его волокло по жесткой, как гвозди, стерне вниз лицом, и оно превратилось в кровавую маску. Этого курсанта списала из ВДВ, перевели в пехоту.

Тут же в поле начальник ОКУКСа (объединенные курсы усовершенствования командного состава воздушно-десантных сил) вручил нам парашютные значки. Я ничего не прибавлю и не преувеличу, если скажу, что мы были счастливы, как люди, испытавшие себя в необычном, трудном деле. Потом был еще ночной прыжок.

Краткосрочные занятия подошли к концу. В звании лейтенанта я получил назначение во 2-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию и отправился в подмосковный же Звенигород, где она располагалась.

В кабинете начальника политотдела дивизии Зайцева было уже человек 10—12 таких, как я, окончивших курсы, училище и прибывших для прохождения дальнейшей службы. Тут же были замполиты полков, батальонов. Это напоминало нечто вроде базара, где шел торг, купля-продажа.

Начальник политотдела Григорий Титович Зайцев, черноволосый, с небольшими, пронзительными глазами. Гимнастерка его была перетянута крест-накрест новыми скрипучими ремнями. О Зайцеве я буду вспоминать еще не раз, но пока скажу только то, что узнал о нем в первые же дни службы в дивизии. Работал в МИДе, заведовал ближневосточным отделом, был послом в какой-то арабской стране, говорили даже, что одно время был секретарем парткома Совмина и расписывался в партбилете самого-самого. Вот такие детали.

Ко мне подошел зам. командира отдельного лыжного батальона, задал несколько вопросов и обратился к Зайцеву с просьбой-предложением направить меня к ним в батальон. Зайцев глянул на меня, на него и спросил, хорошо ли я владею лыжами. Я признался, что вообще почти никогда не ходил на лыжах. Зайцев сказал, как отрезал: «Нечего ему делать в вашем батальоне». Затем был разговор-торг с зам. командира 7-го полка Журавлевым, и Зайцев дал добро — зам. командира отдельной пулеметной роты, конечно, по политчасти. Я ушел вместе с Журавлевым в полк, который располагался тут же в Звенигороде. В штабе полка я успел сдать документы и ждал приказа. Но тут появился сержант Карпов, секретарь политотдела, с которым я уже успел познакомиться, когда прибыл в политотдел. Он обратился по всей форме к Журавлеву и передал приказание подполковника Зайцева: лейтенанта Маргулиса возвратить в политотдел для нового назначения. Журавлев высказал свое удивление, но приказание тут же выполнил. Мы с Карповым отправились в обратный путь. Он меня проводил прямо в кабинет к Зайцеву. Там уже никого не было. Зайцев сообщил мне, что после моего ухода он подумал и решил, что в полку от меня будет мало пользы, а поработать мне надо в политотделе — помочь наладить работу печати во всех полках. Затем он без всякого перехода спросил, обедал ли я сегодня. Я честно ответил, что последний раз обедал позавчера. Наверное, это было заметно и по моему лицу. Зайцев приказал Карпову готовить приказ о моем назначении, а пока отвести в дивизионную столовую и приказать от его имени досыта накормить, а затем отвести в общежитие.

Так я познакомился с Анатолием Карповым, с которым мы прошли весь путь войны, что называется рука об руку, ставшего самым близким моим фронтовым товарищем и другом. И после войны шли из Рязани теплые, умные письма. Были и незабываемые встречи однополчан под Москвой. Сейчас, когда жизнь фронтовиков подходит к своему концу, все истончилось, а то и оборвалось. Умерли Никита Степанович Демин, комиссар дивизии, о котором я еще собираюсь рассказать, Михаил Полтавец, председатель совета ветеранов. Замолчали и остальные «друзья-однополчане». Давно нет писем и от любимого Толи Карпова. Что с ним? Ведь он, как и все мы, часто болел... Не стало писем из Ужгорода, Челябинска и Косова, где был один из лучших музеев нашей дивизии. Директор музея Леонид Стрельбицкий, школьный учитель, регулярно присылал такие добрые, такие любезные письма, что они волновали не только меня, но и всю мою семью. Что с музеем, где Стрельбицкий? Это ведь теперь заграница, да еще Западная Украина, где частенько в адрес наших воинов слышишь слово «оккупанты». Надежда только на историю, на ее мудрость и объективность. Она все расставит по местам. Но это будет нескоро, а пока, ой как горько и обидно слышать такое тем, кто, как правильно заметил кто-то, прополз Карпаты на брюхе.

В политотделе меня, новенького, загрузили до отказа. Ходил, ездил по полкам и батальонам, один полк находился в Москве, а там действовал комендантский час. Иногда под горячую руку патрулей попадались даже наши десантники. Комиссар Демин в таких случаях приходил в ярость и провинившихся нещадно ругал: «Да вы есть десантники, советские разбойники, вас никто не может задержать». Но при этом требовал строжайше соблюдать дисциплину. В полках и батальонах перезнакомился с множеством прекрасных людей. Были среди них и такие, которые уже успели побывать в боях, получить ранения и снова вернуться в строй. Как мог, помогал в выпуске стенгазет, боевых листков. Информировал политотдел обо всем, высказывал свои предложения.

Вскоре в кабинете Зайцева я был представлен комиссару дивизии Демину. Высокий, стройный, весь в движении, порывистый, он сразу предстал в образе комиссара, каким я представлял себе эту должность по литературе, кинофильмам. Он задал несколько коротких вопросов, дружелюбно улыбнулся и пожелал успехов. При этом высказал, как бы размышляя вслух, мысль о том, что надо бы дивизии иметь свою печатную газету, да вот десантникам не разрешают из опасения, что типография может попасть в руки врага.

Шло время. И вот приказ: воздушно-десантные дивизии, расположенные под Москвой, отправляются в качестве пехотных частей для усиления Северо-Западного фронта. Мне политотдел поручил срочно создать дивизионную газету. Как создать? Где брать кадры? А печатную машину, кассы с шрифтами, прочее оборудование? Не помню точно, кто именно, но мне приказали ехать в типографию «Московской правды» и там получить необходимое, а кадры искать в дивизии. И первым, кого я выбрал, был Анатолий Карпов. В газете он никогда не работал, по профессии связист-речник, но грамотен, умен и проявляет интерес к печатному слову. Вместе с ним поехали в «Московскую правду». Не могу сказать, что встретили нас очень приветливо, но понимали: война, надо! Подобрали мы одну «американку» (небольшую плоскопечатную машину), кассы с шрифтами, талеры для верстки, еще кое-что и два рулона бумаги. Все это погрузили на машину-полуторку.

Шло время. И вот приказ: воздушно-десантные дивизии, расположенные под Москвой, отправляются в качестве пехотных частей для усиления Северо-Западного фронта. Мне политотдел поручил срочно создать дивизионную газету. Как создать? Где брать кадры? А печатную машину, кассы с шрифтами, прочее оборудование? Не помню точно, кто именно, но мне приказали ехать в типографию «Московской правды» и там получить необходимое, а кадры искать в дивизии. И первым, кого я выбрал, был Анатолий Карпов. В газете он никогда не работал, по профессии связист-речник, но грамотен, умен и проявляет интерес к печатному слову. Вместе с ним поехали в «Московскую правду». Не могу сказать, что встретили нас очень приветливо, но понимали: война, надо! Подобрали мы одну «американку» (небольшую плоскопечатную машину), кассы с шрифтами, талеры для верстки, еще кое-что и два рулона бумаги. Все это погрузили на машину-полуторку.

В полки ушла директива: найти среди солдат и младшего комсостава бывших полиграфистов и откомандировать в политотдел для работы в газете, которая уже успела за эти несколько дней получить свое название — «За Родину!». Долго не мудрствовали. Эти два слова выражали главное, чем жила страна и вся армия. Вот почему десятки газет гордо присвоили себе именно это имя — «За Родину». Вскоре в редакции появились два солдата: Горин и Томшаков. Один на гражданке был наборщиком, другой — печатником. Вот в таком составе мы своим ходом двинулись на Северо-Западный фронт, под Старую Руссу, как нам разъяснили, для поддержки войск Ленинградского фронта. Дорога была, как везде и всегда на Руси, скверная, автомобиль старенький, то и дело останавливался. В Осташкове что-то сломалось в двигателе, нужна была запасная деталь.

Наш шофер все искал помощь, договорился с каким-то товарищем по беде и профессии. Наш ему даст запасной ремень, а он нас возьмет на прицеп и повезет до места, где есть мастерская и можно подремонтировать двигатель. Руководил переговорами лейтенант с той незнакомой машины, который заверял меня в своих искренних намерениях и даже подкинул нам немного ржаных сухарей, которые у нас уже были на исходе. И вот мы, довольные, сели в машину и, наконец, поехали, но уже метров через 300—400 тот шофер резко рванул, трос оборвался, и мы, прокатившись еще несколько метров, стали. Лейтенант с той машины повернулся в нашу сторону, махнул рукой и ...уехал. Так впервые, еще не доехав до фронта, я столкнулся с предательством. А казалось, что его и в помине не может быть. Ведь мы все заодно, против злейшего врага.

Прибыли мы на место с опозданием, и не обошлось без строгого допроса и разгона начальника политотдела Зайцева: где задержались, почему. Дивизия уже вступила в бой. Газета должна выйти немедленно. Мы разместились в землянке, почти все дома были разрушены, торчали одни печные трубы. Собрали сводки, факты отваги наших десантников и стали готовить номер. Но тут возникло еще одно препятствие: нет крупных заголовочных шрифтов, чтобы набрать название газеты. Я узнал, где находится ближайшая армейская газета. Связисты помогли дозвониться. Редактором там оказался Юрий Корольков, известный в то время журналист и писатель, а еще в редакции работал В. Толчинский, знакомый по Сталинграду, журналист.

Обратился к Зайцеву — за разрешением поехать, за машиной. На нашей полуторке уже была смонтирована печатная машина, наборные кассы. Зайцев дал свою грузовую машину, но строго предупредил вернуться быстро. Отъехали мы от села несколько километров, и нам преградили путь вооруженные, решительно настроенные люди: куда, зачем? Я объяснил, сказал, что по приказанию начальника политотдела, но слушать не хотели: на передовой большие потери, срочно требуется пополнение, транспорт. Я пытался спорить, доказывать. Тут появился полковник Зимин, заместитель командира дивизии по тылу. Это был совсем пожилой человек, седой. Я уже знал, что он участник гражданской войны, старый коммунист.

Он внимательно выслушал мой рассказ, все понял, высказал сожаление, но заключил, что ничего сделать не может — машина нужна, а мне посоветовал добираться на попутках. Стоит ли рассказывать, как я добирался до армейского тыла, где находилась редакция и типография. Мне помогли без лишних слов, быстро и хорошо. Почти счастливый, с крупным заголовком «За Родину!» я собрался в обратный путь. Редактор армейской газеты Ю. Корольков побеседовал со мной о работе на гражданке и спросил, не хотел бы я перейти к ним на работу в армейскую газету. Я сказал, что не время мне сейчас об этом думать, надо начать выпуск дивизионной газеты. На этом распрощались, и я стал пробираться назад. И опять вышло неприятное, даже тяжелое объяснение с Зайцевым. Где машина? Я все подробно объяснил, но начальство не переставало злиться. Я был отпущен с приказом сегодня же ночью выпустить газету и утром отправить ее в батальоны и роты. Одну из причин недовольства Зайцева объяснил мне Толя Карпов. Оказывается, в кузове машины, покрытые брезентом, лежали два чемодана Зайцева с личными вещами. А я и понятия не имел об этом, да и не до того было. Карпов успокаивал меня: газету выпустим, и Зайцев отойдет, он человек не злой. Работали всю ночь. Рано утром свежий первый номер был готов. Мы передали часть тиража связистам, а часть с нарочным послали на передовую. Мы успели сообщить о первых отличившихся десантниках, напечатать сводку штаба о ходе боев, поместили информацию о положении на других фронтах и даже чье-то стихотворение. Я пришел к Зайцеву с несколькими номерами газеты, откровенно надеясь на одобрение наших усилий. Но, как говорится, еще пуще разозлилось начальство. Правда, совсем уже по другому поводу. Оказывается, Зайцеву звонили из политотдела армии и предложили откомандировать меня в армейскую газету. Он меня обвинил чуть не в предательстве десантников, в желании уйти с фронта в тыл. Он вроде выслушал все мои объяснения, но продолжал поругивать, может быть, только чуть полегче. Тут появился Демин. Он, оказывается, уже был проинформирован обо всем, глянул на меня как только возможно строго и сказал, обращаясь одновременно и комне, и к Зайцеву: «Никуда он из дивизии не уйдет».

Между тем надо было готовить очередные выпуски газеты, бывать в батальонах, ротах, т. е. там, где идет война, писать о людях, о событиях. Одного сотрудника было явно недостаточно. Через политотдел, знакомства на местах, мы искали подходящих людей. Так у нас появился Павел Бунин, немолодой уже человек, коренной сибиряк, работавший до войны в районной газете. Он уходил на день—-два в роты, вооруженный не только пистолетом, который носили все офицеры, но и автоматом. И обязательно с вещмешком за спиной, никогда не забывая проверить, есть ли ложка за голенищем сапога. Бунин возвращался через день—два и всегда приносил свежие материалы о бойцах, командирах, отличившихся в боях. Надо сказать, что наш новый военкор не отличался литературными способностями и сам без стеснения признавался в этом. Зато факты, события были самые свежие и абсолютно достоверные, добытые непосредственно на переднем крае. Ну, а мы уж старались придать им необходимый вид.

Яркие заголовки и литературно обработанный текст придавали нужный стиль и, по нашему убеждению, привлекали читателей. Газету уже хорошо знали во всех подразделениях, к ее сотрудникам относились уважительно, встречали с возгласом «гвардия «За Родину» пришла!». И приглашали к обеду, а часто и угощали фронтовой стограммовкой.

В политотделе я бывал почти ежедневно. Зайцев уже не злился, а иногда скупо улыбался, что для него, чаще всего строго нахмуренного, опытного дипломата, означало немало. Он часто советовал: пошли или сходи в такой-то полк, батальон, там замечательные люди воюют.

Вскоре в коллективе редакции появился еще одни сотрудник — Борис Левин, кстати, хорошо знавший немецкий язык. Так постепенно сложился коллектив. Работали и днем и ночью, с тем, чтобы утром отправить в части свежий номер. Свободные минуты случались не часто. Если бывали нужные припасы, Бунин угощал нас сибирскими пельменями. Готовил он их мастерски.

Дивизия несла большие потери. Немцы находились на высотах, а мы были внизу, в болотистой местности. Машины могли продвигаться только по так называемой лежневке,— по бревнам, положенным поперек. Все жили в шалашах, собранных из кустарника. О «землянке в три наката» можно было только мечтать. Наши местные Теркины стали называть «шалашом» нерадивых, неумелых. «Эх, ты, шалаш!» стало фразой и ругательной, и шуточной.

Но было не до шуток. При ночном обстреле фашистов тяжелый осколок попал в шалаш командующего артиллерией дивизии Иванова. Рядом с ним, под одним тулупом лежала его юная дочь Маша, которую отец возил с собой по всем фронтам. Отец погиб, Маша осталась жива, даже не ранена. Я знал дальнейшую судьбу Маши Ивановой, увы, она была тяжелой и безрадостной.

Пришел как-то в политотдел. Инструктор Горшков встретил меня у входа и посоветовал: не ходи сейчас к Зайцеву, он в тяжелом настроении. Я все-таки зашел, дела требовали. Таким мрачным я его действительно никогда не видел. Зайцев заметил меня, остановился и задал неожиданный для меня вопрос: «Вот скажи, Маргулис, что мне написать семьям двух расстрелянных командиров? Не предатели они, не предатели! Я же знаю, все их знают!». А речь шла о том, что несколько дней назад по скоротечному решению суда, а точнее по приказу комдива Дударева, были расстреляны два средних командира за то, что они отошли со своими солдатами на несколько сот метров от занятых позиций. Они приняли такое решение, потому что немец непрерывно косил наших. Другого разумного выхода не было. Это были опытные командиры, уже успевшие отличиться на других фронтах. Что я мог ответить на вопрос Зайцева, который и вопросом-то не был, а горьким размышлением вслух. Зайцев заключил решительно: напишу родным, что их сыновья, мужья, братья погибли в боях за Родину и сообщу об этом в Главпур. Этот случай убедил, что судьба свела меня с умным, честным и смелым начальником политотдела. Забегая вперед, скажу, что через некоторое время Зайцева отозвали в Москву, вернули на работу в МИД. До конца войны менялось несколько начальников политотдела дивизии. Разные были люди, но ни одного из них рядом с Зайцевым поставить не могу.

Никита Степанович Демин — зам. командира дивизии по политчасти, которого я уже упоминал в этих записках, был человеком другого плана. Его никто иначе как «комиссар» не называл, хотя это звание было официально отменено. Он и был комиссаром, горячим, страстным, смелым. Прирожденный оратор, он пламенным словом действовал на аудиторию. Как сейчас помню его лицо, красное, возбужденное, когда он только что вернулся с переднего края, встретил меня и спросил: вот кончится война, будет мир, разве поверит кто-нибудь, что мы были в таком пекле? Махнул рукой и пошел. На одной из встреч однополчан я напомнил ему о том моменте. Никита Степанович, уже в чине генерал-лейтенанта, Герой Советского Союза, вспомнил, улыбнулся и сказал: «Считай, так оно и вышло, не очень-то чтут нас, фронтовиков».

Прибыл приказ командующего ВДВ генерала Глазунова (да, того самого, нашего земляка, которому установлен памятник на его Родине, в Колышлее) всем воздушно-десантным дивизиям отбыть с Северо-Западного фронта. Нашей дивизии предстояло прибыть на центральный фронт, в район Воронежа. На сей раз передвигались по железной дороге. Воронеж запомнился разбомбленными домами в районе Сельхозинститута, те же печные трубы, что и на Северо-Западном.

Газету выпускали на ходу, в машине. Кроме того обязательно печатали сводки Совинформбюро. Очень скоро был получен новый приказ — выдвигаться на Курскую дугу своим ходом. О Курской битве написана огромная литература, чего, кстати, не скажешь о гиблом Северо-Западном фронте. Дивизия оказалась в центре событий, в районе станции По-ныри. Бои шли непрерывно. И хотя потерь здесь было много, мы знали, чувствовали, что начались бои победные. Перед одной из решающих атак мне поручили выпустить специальный номер. Стоит ли говорить, что мы восприняли это задание с особым энтузиазмом. Я написал небольшую передовую статейку под кратким названием «Вперед!». Надеюсь, читатель поверит мне на слово, что я до сих пор помню содержание этой статьи. (К сожалению, комплект газеты мне так и не удалось раздобыть). Газету отправили в части с приказом прочитать статью сразу за приказом о наступлении перед боем. И мне приятно, что спустя десятилетия Н. С. Демин в своей книжке вспомнил и газету, и ее работников, и даже эту небольшую статью, написанную для тех, кто через несколько часов должен был отправиться в бой.

Я должен сказать здесь о событии, для меня и других работников газеты и типографии весьма важном. Неожиданно для нас появился новый редактор газеты майор Сухов. В политотделе объяснили это так, что запросов никаких не посылали, а в Главпуре с опозданием появилось сообщение о нашей дивизионной газете, в резерве был редактор, вот его и направили. Андрей Сухов, молодой, стройный, красивый офицер, познакомившись с коллективом, посмотрев комплект газеты, был с нами очень откровенен. Опыта работы в печати у него почти нет, будем трудиться вместе и дружно. Должен сказать, что так оно и было. Мы по очереди делали с ним газету. И все шло нормально. Когда объявляли мобилизацию тылов на передовую, а такое случалось часто, он в политотделе и штабе дивизии отстаивал работников газеты и типографии, особенно тех, без которых, по его мнению, газета не могла выходить.

Бои на Курской закончились большой победой наших войск, о которой узнала вся страна, весь мир. Были награды, не обошедшие и нас. Я до сих пор считаю самой дорогой своей наградой медаль «За отвагу».

Наступила небольшая передышка. Мы стояли на окраине деревни и продолжали делать свое дело — ежедневно газету или сводку Совинформбюро. Ее нам передавали по приемнику. Диктовали медленно, по буквам, чтобы не было ошибок, и почему-то по ночам. Дежурили по очереди Сухов, Карпов и я. В ту несчастную ночь должен был дежурить Сухов, но он попросил меня заменить его, чувствовал себя неважно, хотел немного поспать. Спали, как всегда, в машине, где рядом с оборудованием, наборными кассами стоял лежак. Было уже далеко за полночь. Я успел записать почти всю сводку, когда начался артобстрел. Первый снаряд упал далеко. Дежуривший со мной сержант Томшаков определил — перелет, еще один снаряд — недолет и добавил: надо убираться отсюда, следующий — наш. Убираться нам было некуда, и мы просто отодвинули стол с приемником в середину комнаты. Грохнул очередной выстрел, посыпались стекла из окна, и все затихло. Но уже через минуту мы услышали глухой голос, раздающийся со двора, где стояли наши машины. Прислушались, вроде голос Сухова. Мы выбежали во двор и увидели майора Сухова на коленях, он сказал, что ранен, стонал, просил помощи. Я кинулся в медсанбат, который располагался недалеко от нас. Разбудил дремавших врачей. Главный хирург Михаил Марук приказал отнести раненого в палатку — операционную. Сухова положили на стол. Дышал он отрывисто, тяжело, лицо его на глазах распухало. Разрезали гимнастерку, рубашку, и хирург, увидев большую рану на плече, сказал: открытый пневматоракс, а мне добавил шепотом: положение безнадежное. Я дозвонился Демину, и он через несколько минут приехал, подошел к операционному столу, что-то говорил Сухову, пытаясь приободрить, но майор в ответ произносил еле слышные слова, потом подозвал меня и, собрав последние силы, сказал: «Напиши во Фрунзе, жене», просил отослать его личные вещи. Через несколько минут Андрея Сухова не стало. Мы похоронили его на той «безымянной высоте», где стояла наша типография, где он погиб. Я, конечно, выполнил его последнюю просьбу, написал жене, отослал вещи.

Не знаю, к месту или нет, но мне хочется сказать здесь о роли случая на войне и в жизни вообще. Я уже говорил, что в ту злосчастную ночь дежурить у приемника должен был Сухов, а отдыхать в машине, на лежаке, куда угодил тяжелый осколок фашистского снаряда, должен был я. Но судьба или, как говорят, господин случай, распорядилась иначе.

Еще один случай. Ночью, с незажженными фарами, мы мчались по вызову в штаб дивизии. Скорость была приличная. Вдруг раздался кщк «стой», сопровождаемый таким девятиэтажным матом, что сомневаться в его национальном авторстве не приходилось. Шофер резко затормозил, я ударился головой о перекладину, сильно прикусил язык. Подошли два офицера с карманными фонариками. Мы вышли из машины, и они показали нам в двух—трех метрах от остановки глубокий ров, который был уже заминирован. Мы поблагодарили офицеров, спасших две жизни.

Операция на Курской дуге подходила к концу. В одном из разрушенных сел я увидел мальчишку лет 13—14, который привлек мое внимание большими пушистыми ресницами, чаще встречающимися у девушек. Звали его Федя Пахолкин. Бледное лицо без слов говорило о его положении, он рассказал, что родителей убили фашисты, живет один. «С нами поедешь?» — спросил я, совсем не уверенный в такой возможности. Федя тут же согласился, и я увез его в типографию. Пришлось мне упорно хлопотать в политотделе, в штабе дивизии, чтобы беспризорного мальчишку оформили как «сына полка». Портные постарались подогнать юному солдату костюм, шинель. Сапоги, правда, были великоваты. И стал Федя Пахолкин учеником наборщика, очень способным и толковым, а вскоре ему выдали и оружие, и он ночами дежурил наравне с другими взрослыми.

Операция на Курской дуге подходила к концу. В одном из разрушенных сел я увидел мальчишку лет 13—14, который привлек мое внимание большими пушистыми ресницами, чаще встречающимися у девушек. Звали его Федя Пахолкин. Бледное лицо без слов говорило о его положении, он рассказал, что родителей убили фашисты, живет один. «С нами поедешь?» — спросил я, совсем не уверенный в такой возможности. Федя тут же согласился, и я увез его в типографию. Пришлось мне упорно хлопотать в политотделе, в штабе дивизии, чтобы беспризорного мальчишку оформили как «сына полка». Портные постарались подогнать юному солдату костюм, шинель. Сапоги, правда, были великоваты. И стал Федя Пахолкин учеником наборщика, очень способным и толковым, а вскоре ему выдали и оружие, и он ночами дежурил наравне с другими взрослыми.

Путь дивизии лежал на Украину, на Днепр, где начались бои за освобождение Киева. На сей раз устроились в землянках, а иногда даже в уцелевших хатах. В одной из них, хорошо помню, встретили нас не очень ласково, хозяйка хмурилась. Полагалось ведь и накормить солдат, и портянки постирать и обогреть. Мы поели свои припасы. Настроение было бодрое, и я запел песню (недаром говорят, что больше всего любят петь те, кто петь не умеет): «Ой, Днипро, Днипро, ты широк, могуч, и волна твоя, как слеза...». И вдруг я услышал довольно громкие всхлипывания, заглянул на кухню. Это плакала наша хозяйка. Я подумал, не обидел ли ее кто, но нет, оказывается ее растрогала до слез песня о Днепре. Хозяйка поставила на стол все, что у нее было из домашней еды, предложила погреться на печи и проводила нас, пообещав молиться за нашу победу.

Бои за Днепр были тяжелые и кровопролитные, в том числе и для нашей дивизии. На станции Остер похоронен полковник Кряжев, заместитель командира дивизии по строевой части. Это был человек-богатырь. Фамилия как бы соответствовала его стати. Питался он только цельными продуктами: мяса кусок, целая луковица, репа и еще что-нибудь в этом роде. Выпивал добрую стопку, закуривал и уходил в части. Никто никогда не видел его пьяным. И вот на наблюдательном пункте разрывная пуля попала Кряжеву в живот. Он умер на операционном столе. Главный хирург Марук говорил мне потом, что он ни разу не видел таких здоровых чистых органов: сердце, печень, почки были рассчитаны на век...

Известно, что 7 ноября 1943 года Киев был освобожден. Я приехал в город на следующий день. Увидел знакомый с довоенной поры Киев, сильно разрушенный, опустевший. Через день на площади Калинина повесили трех немецких генералов, приговоренных военным трибуналом за разрушение и разграбление столицы Украины.

Так уж получилось, что дальнейший наш путь по Украине пролегал по моим родным местам. Дивизии было присвоено имя «Проскуровская», за взятие города, в котором в ранней юности мне доводилось жить и работать.

Большим и сложным этапом была для нас Западная Украина: Косов, Иваново-Франковск... Сложность состояла в том, что кроме борьбы с главным врагом — немецко-фашистскими захватчиками — приходилось проявлять бдительность в собственном тылу, где довольно активно действовали бендеровцы, о которых я уже упоминал в этих заметках. А впереди были бои в Прикарпатье и в Карпатах. Дивизия вошла в состав 18-й армии 4-го Украинского фронта, где командующим был известный полководец Иван Петров. Ну, а что касается 18-й армии, то все знают, что о ней написана целая литература, потому что начальником политотдела этой армии был в то время полковник Брежнев. Доводилось мне видеть начпоарма, когда он бывал в дивизии. Однажды был на совещании, которое он проводил. Хочу только сказать одно: это был совсем не тот Брежнев, о котором писали и пишут многое. Красивый, подтянутый, неизменно вежливый, обходившийся в разговоре с подчиненными без крика и мата. Ну, а что было потом — все знают.

Нашей дивизии в числе других соединений предстояло овладеть Ужгородом. Где-то рядом с нами сражалась бригада чехословацких воинов под командованием генерала Свободы, которая стремилась первой попасть в Ужгород. Но мы вошли в город первыми. Это была важная победа. Я хорошо запомнил древний прекрасный город. Впервые узнал, что в нем, кроме чехов, словаков, венгров, живут русины. Я пошел в редакцию газеты в надежде запастись какими-нибудь материалами. Застал только одного человека в заячьем треухе. Это был секретарь редакции. Мы говорили на одном языке, и я много узнал от него интересного и познавательного.

В Ужгороде дивизия простояла недолго. Через несколько дней в городском театре состоялось общее собрание местных граждан. Нам порекомендовали побывать на собрании; но желательно в гражданской одежде. Где ее было влять? Народу собралось много. Над сценой висел большой лозунг: «От Ужгорода до Кремля — вся советская Земля». Выбрали делегацию, которая должна была поехать в Москву и передать ходатайство о присоединении Ужгорода к Советскому Союзу.

В Ужгороде дивизия пополнилась за счет местных добровольцев. Их было много, сражались храбро и оставили о себе хорошую память в истории дивизии. Я мог бы много рассказать об этом благодатном крае. Запомнилась Коломыя с ее прекрасными, цветущими в ту пору вишневыми садами. Бои продолжались, хотя все чаще и чаще солдаты и офицеры говорили о желанной победе.

Дальше дорога дивизии пролегла через Польшу. Хорошо помню Ченстохов. По просьбе группы журналистов ксендз показал нам собор, где хранилась матка-бозка Ченстоховска, одна из самых дорогих святынь католической церкви. Сама матка-бозка была вывезена и тщательно упрятана. Но алтарь, где хранились реликвии исцеленных маткой-бозкой, нам показали: кусок золота, костыли и много других вещей, оставленных верующими.

Дивизия заняла Глейвиц (немецкое название Гинден-бург) — шахтерский городок, благоустроенный, с хорошими домами. Из Польши мы перебрались в Германию (слово, конечно, не точное, все с тяжелыми боями). Врачи медсанбата работали со страшной перегрузкой. Своими глазами видел, как раненые, в том числе тяжелые, дожидались своей очереди. К операциям привлекли даже молодого провизора.

Был на нашем пути городок по названию Ландек. Наш старшина, как всегда, отыскал подходящий для постоя дом, чтобы можно было разместить типографию и редакцию. Когда я поднялся на несколько ступенек кирпичного дома, увидел на дверях прикрепленную кнопками бумажку. По-русски, но готическими буквами было написано два слова: Вахмистр Редька. Это сделал хозяин дома, совсем уже пожилой немец, небольшого роста, стриженный ежиком. Разговорились. Оказалось, он много лет служил в Берлине, в полиции. Дежурил на одном участке, там неподалеку было кафе, где питались русские студенты, обучавшиеся в Берлине. Полицейский часто с ним общался и «овладел» русским языком: вахмистр — звание, Редька — свободный перевод с немецкого на русский. Ну, а записка на дверях должна была расположить оккупантов к хозяину дома. Мы, конечно, не имели никаких претензий к вахмистру Редьке.

Наша армия повернула на Чехословакию, и мы вступили в бои за известный город Кошице. Первыми вошли в него полки дивизии.

Редакция со своим хозяйством расположилась в большом богатом доме, хозяин которого бежал с отступавшими немцами. Домоуправ с большой связкой ключей в руках охотно показывал все владения, принес из погреба хозяйские припасы, посоветовал обратиться к колбаснику, который может изготовить хорошую колбасу, если доставить ему свежее мясо. Я пишу об этих деталях потому, что мы в Кошице были вроде хозяевами. К нам в гости приехали военные корреспонденты «Красной звезды» (мой друг Василий Коротеев), «Правды», «Известий», ТАСС. Вот мы и старались достойно принять гостей.

Шла уже ранняя весна победного 1945 года. На всех фронтах бои шли к завершению, а нам «повезло». Армия отражала попытку немецкой группировки (кажется, Шернера) прорваться из Чехословакии к своим, и бои продолжались еще неделю после 8 мая.

Дивизия вела бои под Моравской Остравой. Немцы стали применять фауст-патроны, в то время новое и действительно грозное оружие. И наши солдаты нередко впадали в панику. Но были, как всегда, храбрецы, которые перехватывали новое оружие и пускали его против врага. Вот об этих людях мне и предстояло написать, и я отправился под Моравскую Остраву, где в тот момент воевали наши части. Вместе со мной были Володя Силяев, помощник начальника политотдела по комсомолу, и Федор Кузнецов, командир противотанкового истребительного дивизиона, наш земляк, с которым мы подружились на фронте. О нем, как и о некоторых других земляках, оказавшихся в нашей десантной дивизии, я надеюсь еще сказать несколько слов.

Мы шли по высоте, внизу проходила железнодорожная ветка. Вдруг я почувствовал как бы сильный толчок в левую сторону груди. Опытнейший Кузнецов крикнул: «Ложись, это снайпер». Меня уложили на землю, расстегнули шинель, гимнастерку. Из груди фонтанчиком била кровь. Появился санитар, кое-как перевязал рану. Меня волоком по земле потащили к машине. Кузнецов отдал приказ: «За друга, за земляка, по фашистскому снайперу огонь!» — и добавил еще несколько крепких слов.

Меня усадили в машину и повезли в медсанбат. Врачей смущало, что пуля прошла совсем близко от сердца. Как всегда, неожиданно появился Демин. «Ну, вот не хватало, чтобы под конец войны еще одного редактора убили. И чего ты туда поперся? Говорил сердито, а смотрел добрыми глазами. Поцеловал и приказал отправить меня в армейский госпиталь в сопровождении врача. Еще со мной поехал мой юный друг Федя Пахолкин.

Армейский госпиталь находился в городе Вельске (сейчас, это, кажется, в Польше). Сделали рентген, главный хирург внимательно осмотрел, прощупал канал, по которому прошла пуля, и сказал: «Вы, батюшка, в сорочке родились. Задеты только мягкие ткани. Могло быть куда хуже». Мне наложили повязку из солевого раствора, подвесили левую руку и отправили в палату. Не помню, о чем думал в те минуты. Вынул из кармана гимнастерки фотографии дочерей, жены, они всегда были со мной и помогали в трудную минуту. В углу, примостившись на полу, сидел Федя Пахолкин. Из прекрасных его глаз капали крупные слезы. Забыл сказать, что это было 17 апреля 1945 года. Война заканчивалась нашей большой, но тяжелой победой. Я был жив, а рана, говорили, скоро заживет. Я написал письмо родным, ни слова не упомянув о ранении. Им в глубоком тылу было очень трудно. Скажу мельком, что в нашей двухкомнатной коммунальной квартире жили родители жены, шестеро их детей, успевших убежать из Шепетовки на Украинско-польской границе, куда немцы ворвались уже через несколько дней после начала войны.

В первых числах мая я стал просить врачей, госпитальное начальство выписать меня, чтобы догнать родную дивизию, вместе с ней отметить победу. Меня выписали, и я на перекладных, наводя справки, догнал своих, двигавшихся в сторону Праги. Это был саперный батальон. Мы всегда располагались почти рядом — саперный батальон и редакция. Не могу хотя бы коротко не рассказать о командире батальона Евгении Яновском. Москвич, военный, он был отличным специалистом своего дела. Молодой, красивый, он выделялся своей интеллигентностью: не пил, не курил, никогда не матерился. До войны он был солистом в ансамбле московского военного округа. Но на фронте никогда не пел, несмотря на просьбы многих. Отвечал одно и тоже: вот победим — тогда запоем.

Как-то мы попали под страшную бомбежку. Помню, что рядом были конюшни и большие кучи навоза. По команде Яновского мы залегли. Самолеты были над нами и бомбы одна за другой отрывались и падали на землю. То ли любопытство газетчика, то ли просто по легкомыслию мне захотелось посмотреть как отрываются и падают бомбы. Вот тут Яновский проявил характер. Он прикрикнул, схватил меня за шиворот и утопил мою голову в навоз. Самолеты улетели. Мы остались целы и невредимы. После войны мы переписывались с Евгением Яновским. Была и встреча однополчан.

Как-то поздней ночью, когда мы работали над очередным номером газеты, примчался на машине Ф. Кузнецов. Он привез бочонок натурального токайского вина, чтобы отметить победу, мое возвращение в строй. Земляк!

В дивизии было несколько выходцев из Пензенского края. Кузнецов до войны работал агрономом в Лунино. Командиром одного из полков был Иван Николаевич Дружинин родом из с. Потьмы, тогда Голицынского района. После войны я разыскивал его по разным адресам, но мне так и не удалось его найти.

В дивизии было несколько выходцев из Пензенского края. Кузнецов до войны работал агрономом в Лунино. Командиром одного из полков был Иван Николаевич Дружинин родом из с. Потьмы, тогда Голицынского района. После войны я разыскивал его по разным адресам, но мне так и не удалось его найти.

Иван Васильевич Мещеряков, один из самых отважных разведчиков, был дважды ранен, но возвращался в строй. Перед одной из встреч однополчан, состоявшейся под Москвой, я напечатал в «Пензенской правде» очерк «Иван Мещеряков, родом из Низовки» (бывший Телегинский район). Военный разведчик прошел большой путь. Стал доктором наук, профессором, Героем Социалистического Труда. Генерал-лейтенант Мещеряков руководил военной космонавтикой. Мы переписывались до недавних пор. Как и других ветеранов, сейчас его одолевают тяжелые недуги.

Судьба Федора Кузнецова сложилась печально. В 50-х годах он появился в Пензе, разыскал меня. За обедом, после первой стопки (без этого он уже совсем не мог) он рассказал свою послевоенную историю. Жил в Ташкенте, попал в тюрьму за растрату, выручил Демин, который был в то время членом Военного совета туркестанского округа. По моей просьбе и рекомендации областной земельный отдел направил Кузнецова на работу в Пачелму, агрономом. Но уже через несколько месяцев он снова появился у меня и рассказал, что его исключили из партии и будут судить. Вместе с новыми «друзьями» он взял с районной сельхозвыставки мешок пшеницы, продал на водку.

В Пензе в то время вторым секретарем обкома был Брейво: бывший партизанский командир. Я пошел к нему, рассказал все о Кузнецове, о его беспримерном героизме на фронте, о том, что в сводках Совинформбюро сообщалось о его подвигах. Его еще раз пожалели. Направили в Мокшан. Там он и погиб от той же проклятой водки.

Дивизию нашу расформировали вскоре после окончания войны. Многих демобилизовали быстро. Меня направили в резерв политсостава в Львовский военный округ. Начальник отдела кадров политотдела Сидоров работал по ночам (так было принято тогда). Он вызывал меня каждую ночь и предлагал работу с повышением в должности и звании. Но я терпеливо объяснял ему, что я по натуре человек не военный, меня ждет семья и просил демобилизовать. Так длилось больше месяца, затем мне дали отпуск с возвращением в Киевский военный округ.

Дома я еще раз убедился, что надо скорей возвращаться. В Киеве меня снова зачислили в резерв, опять предлагали разные работы и наконец направили в Нежин (гоголевский Нежин) редактором газеты расположенной там пехотной дивизии. К счастью, ее вскоре расформировали, и я снова очутился в Киеве, куда к тому времени вернулись из эвакуации из Сталинабада (Душанбе) моя мать и родные сестры, до войны жившие в Киеве. Отец похоронен в далеком Таджикистане. До сих пор не могу простить себе, что все эти годы так и не побывал на его могиле.

Наконец меня все-таки (после прохождения медицинской комиссии) отправили в запас, и я вернулся в Пензу. Это был уже июнь 1946 года.

| 05.11.2025 17:06 | Ректор встретился с молодыми учеными |

| 05.11.2025 17:04 | Научный полк ПГУ: Арон Маргулис — судьба военного журналиста |

| 01.11.2025 08:54 | ПГУ отмечает 82-ю годовщину: сотрудники награждены почетными грамотами и занесены на Доску Почета |

| 31.10.2025 16:09 | Всеволод Константинов переизбран заведующим кафедрой «Общая психология» |

| 31.10.2025 15:35 | Институт экономики и управления ПГУ отметил Всемирный день статистики |

| 31.10.2025 13:29 | Сотрудникам присвоены ученые степени и звания |

| 31.10.2025 13:11 | Ректор и представители ПГУ награждены медалями «За помощь фронту» |

| 31.10.2025 08:48 | Ректор и представители ПГУ удостоены звания «Почетный профессор Университета Кунаева» |

| 31.10.2025 08:29 | 18 преподавателям и сотрудникам присвоено почетное звание «Ветеран труда ПГУ» |

| 28.10.2025 09:26 | «Главная задача — делать хорошо и надёжно!» |

Версия для печати

Версия для печати