Быть на высоте

11 декабря отмечается Международный день гор. Профессор Александр Зверовщиков рассказал «Университетской газете» о том, зачем он ходит в горы.

11 декабря отмечается Международный день гор. Профессор Александр Зверовщиков рассказал «Университетской газете» о том, зачем он ходит в горы.

«Эльбрус — гора неоднозначная»

Он не считает себя профессиональным альпинистом, и, наверное, даже не из скромности, а просто по факту: основное дело Александра Евгеньевича Зверовщикова — наука и преподавательская деятельность. Тем не менее доктор технических наук, профессор, завкафедрой «Технологии и оборудование машиностроения» ПГУ регулярно покидает родную Пензу и отправляется покорять горные вершины.

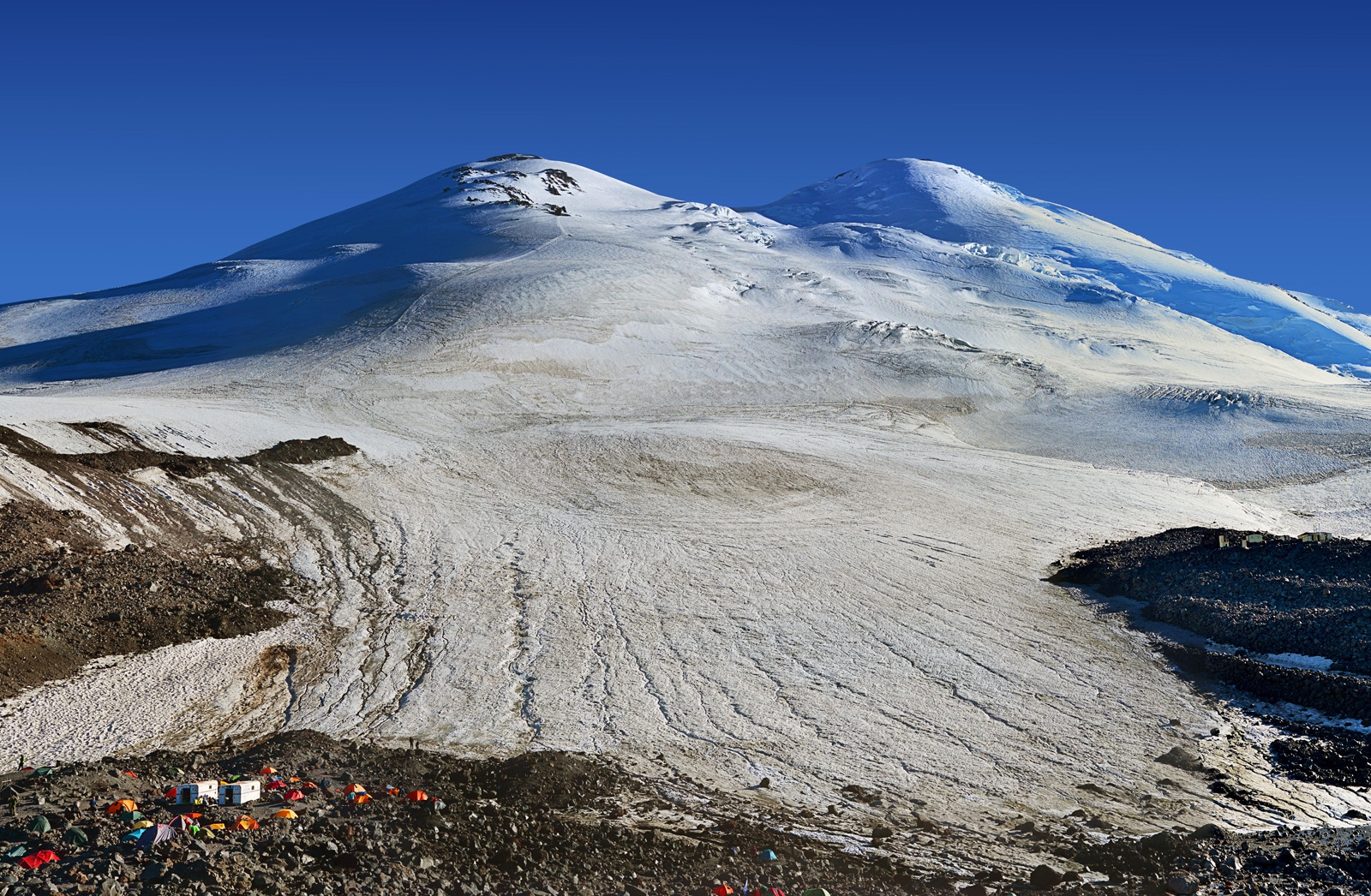

Минувшим летом он занес в свой актив очередное восхождение. Очередное, но отнюдь не рядовое — на вершину, о покорении которой мечтают многие, — Эльбрус. Вместе со своим давним товарищем по горным походам Дмитрием Комаровым (о нем чуть позже) и командой из шести человек Зверовщиков поднялся на верхнюю точку знаменитой горы. Самой вершины, впрочем, пензенские альпинисты так и не увидели. «Эльбрус — гора неоднозначная, — рассказывает Зверовщиков, — при хорошей погоде и достаточном опыте на нее можно взойти, что называется, в кедах, а при плохой можно и погибнуть, как это случилось совсем недавно». С погодой Зверовщикову со товарищи не повезло, как теперь модно говорить, от слова «совсем». Начав восхождение из нижнего лагеря на поляне Ирахиктюз в половине первого ночи, группа уже через пару часов попала в самую настоящую бурю: минусовая температура, сильнейший боковой ветер и практически нулевая видимость. В пять утра начался снегопад, который оказался куда сильнее, чем ожидалось по прогнозам, так что даже точное время покорения вершины Эльбруса альпинисты определить не могли: экраны смартфонов залепило снегом, и разглядеть что-либо на них было невозможно. Шли практически вслепую, по треку GPS, с его помощью и определили: вот она, вершина Эльбруса. Та самая. Никаких фантастических видов и восхитительных фотографий, и это, пожалуй, можно отчасти считать некоторым разочарованием Зверовщикова, потому что в горы, по его словам, он идет именно ради этого — чтобы запечатлеть эти «красоты и чудеса» и принести их вниз, тем, кто в горы не ходит.

«Я спросил тебя: зачем идете в горы вы?»

«Я спросил тебя: зачем идете в горы вы?»

И раз уж мы начали цитировать Высоцкого, самое время вспомнить самую, пожалуй, знаменитую из его альпинистских песен и спросить нашего героя: а зачем, собственно, идет в горы он, Александр Евгеньевич Зверовщиков? Зачем все это нужно ему, известному ученому, автору полутора сотен научных работ и учебников, по которым учат студентов, а о новых проектах пишет ТАСС, человеку, который в прошлом году отметил, на минуточку, очень даже солидный юбилей? Просто это настоящее дело, считает профессор: «Воспитание студентов — это главное в моей жизни, то, что по-настоящему греет. Но для того, чтобы увидеть результат этого воспитания, нужно лет двадцать, пока твои ученики состоятся в профессии и в жизни, достигнут своих вершин. А вот восхождения, как и гонки, — это здесь и сейчас: вот она, задача, вот оно, время, и ты видишь, можешь ты это или нет. Все однозначно».

О гонках Зверовщиков упомянул неспроста: кроме всего прочего, он увлекается экстремальным мотоспортом и джипингом. И еще пишет песни и поет. Хотя слово «бард» по отношению к себе употреблять любит не очень: «Слово «бард» расплывчатое. Критерий тут один: слушают тебя или нет, а если слушают, с каким выражением лиц это заканчивается. Нельзя работать в одном стиле, иначе на пятой песне ты уже надоедаешь. Поэтому мы стараемся работать в разных стилях: бардовская песня, рок, немножечко рэгги, даже шансон захватываем иногда, слушателям от этого будет полегче переносить такое творчество».

Альпинизм же для него в первую очередь один из способов для выполнения определенных задач: «А задача такая: ты должен пройти — по болоту, по лесу, по горам, пройти на машинах и добраться туда, куда надо. И вот альпинизм, точнее, горные походы — это то, что помогает с этой задачей справляться. Потому что, чтобы совершать какие-то восхождения, нужно не терять форму». Второй важнейшей причиной идти в горы для Александра Евгеньевича, как мы уже говорили, была и остается фотография. А еще это недоступная нам, шагающим исключительно по равнине, возможность просто быть на высоте…

Он сказал: «пойдемте» — и мы пошли

Свое покорение Эльбруса пензенские альпинисты посвятили Дню географа и очередной годовщине Русского географического общества, членом которого является профессор Зверовщиков. Однако это восхождение — сам он скромно именует его «походом в горы» — для него далеко не первое. «Когда-то у меня был аспирант Дима Комаров, — вспоминает профессор, — он скалолаз. Вот он как раз любит горы. Мне-то нравится фотографировать и физически готовиться, а он действительно любит горы. И вот он как-то мне сказал: «Александр Евгеньевич, а пойдемте зайдем куда-нибудь». И мы пошли. Мы с ним ходили по Тянь-Щаню, совершили трекинговый бросок вокруг озера Алаколь, попутно он взял пик имени 40-летия комсомола. И там я еще раз убедился, что альпинисты-то мы так себе, а джиперы мы хорошие: мы на машине пробрались в альпинистский лагерь, который был уже неделю отрезан селем, там люди были без топлива, без всего, и мы туда проехали на машине, конечно, специально для этого подготовленной. Привезли солярку, продукты — в общем, реально помогли. Люди на нас смотрели, словно мы к ним с небес спустились, мы там неделю жили как самые почетные гости».

Тянь-Шань, Алтай — лишь часть тех горных стран, где со своей фотокамерой побывал ученый из Пензы. Он уже не считает свои восхождения. Но попытки подняться на Эльбрус — это, конечно, особая статья, особый счет.

Эльбрус

Эльбрус

Впервые Зверовщиков пошел покорять главную гору Кавказа с юга, вместе с группой, в составе которой оказались не альпинисты, а случайные люди, которые не были готовы к такому подвигу. На высоте некоторых из них настигла горная болезнь. «Горняжка» — так называет ее Александр Евгеньевич: «Горная болезнь — когда у человека резко падает сатурация и начинается ацидоз, серьезное закисление организма, нарушаются функции сердечно-сосудистой, легочной системы. Кончается все в худшем случае отеком мозга и отеком легких. Исходы бывают летальные, поэтому таких людей нужно сразу спускать либо применять серьезную фармакологию, которая юридически запрещена». Тех горе-туристов пришлось срочно спускать с высоты 5200 метров. Официальная высота Эльбруса, если кто не в курсе, — 5642 метра. То есть в тот свой первый раз он не дошел до вершины меньше полукилометра.

«Горняжка» помешала и при второй попытке: вдруг обнаружилась у партнера по восхождению. Сам Зверовщиков этой напасти не подвержен и считает, что дело тут в подготовке — не только тщательной, но и правильной, по специальным методикам. Ну и удачу, в конце концов, никто не отменял. Так что минувшим августом все вышло по пословице «Бог любит троицу» и все сошлось: вместе с неизменным Дмитрием Комаровым, который давно уже окончил аспирантуру, защитился и теперь работает ведущим конструктором в НИИЭМП («у него в подчинении не меньше пятидесяти человек!»), Зверовщиков ступил-таки на вершину Эльбруса. Под лютым снегопадом и пронизывающим ветром, ничего не видя вокруг, ориентируясь только на пиканье GPS — но он туда поднялся. Задача выполнена.

«Я не романтик»

«Я не романтик»

Он говорит, что его не очень-то и тянет в горы. «Просто когда ты знаешь, что есть задача, ты вынужден целый год держать форму и готовиться, потому что, если ты не подготовишься, там тебе будет плохо, поэтому хочешь не хочешь, а весь год ты бегаешь, прыгаешь, поднимаешь железо. Никакой романтики на самом деле». И рецепт, так скажем, успеха у него только один: необходимо все очень подробно продумывать и готовить. «Я читаю дисциплину «Надежность и диагностика», которая помогает просчитать риски, предусмотреть резервирование, просчитать вероятности, и это все в целом помогает решить задачу, — говорит Александр Зверовщиков. — Я не иду за адреналином, моя первая задача — это фотографии, вторая — поддержание физической формы. Романтиком меня назвать нельзя, к сожалению».

Безусловно, работа в университете была, есть и останется тем главным, что есть в его жизни. Сейчас Александр Евгеньевич работает над уникальным проектом — вместе с коллегами разрабатывает способ получения порошка со сферической формой частиц из карбида вольфрама. Он необходим для производства высококачественных металлорежущих инструментов и превосходит по характеристикам сырье, которое до сих пор использовалось в отечественной промышленности. Такие порошки довольно давно используются в Китае, США, Швеции, Израиле, а вот в России пока в ходу размольные порошки, состоящие из частиц с острыми оскольчатыми краями, которые не столь эффективны, как зарубежные аналоги. Зверовщиков и его команда сумели «размолоть» стержень карбида вольфрама именно в такой порошок, о котором мечтали российские инструментостроители: со сферической формой частиц дисперсностью 2–4 микрометра. На эту разработку ученые получили солидный грант Министерства науки и высшего образования РФ и теперь продолжают свои исследования, перейдя в настоящее время на стадию практической реализации своего проекта.

Ну а горы, мотоциклы, фотоаппарат, гитара — что это, зачем? Все-таки та самая романтика, от которой так упорно отрекается Александр Евгеньевич, или что-то иное? Сам он в ответ… просто читает свои стихи:

Мы не умеем расставаться

Со старой жизнью, как с вином,

Нам вечно суждено бояться

Шаг сделать, помня о былом.

Идущий вслед строптив, безумен,

Собаки рвут его штаны,

Богач, бедняк, на зоне, в Думе

Неправ с житейской стороны —

Таков вердикт толпы, стоящей

У самых общества основ:

Идущий, мол, сыграет в ящик,

Удел по жизни, мол, таков.

Зачем идет он за ворота?

На удивленье прост ответ:

Чтобы в толпе нашелся кто-то,

С тоской ему глядящий вслед.

Наталья Толкачёва, Юлия Герасимова, Александр Михайлов,

«Университетская газета», № 8 (1772) от 11 ноября 2021 года

| 01.02.2025 09:44 | Не стало Сергея Ивановича Неделько |

| 31.01.2025 15:16 | Международную деятельность рассмотрели на заседании Ученого совета ПГУ |

| 31.01.2025 11:17 | В ПГУ разрабатывают инновационное медицинское оборудование для диагностики рака молочной железы |

| 31.01.2025 10:22 | Представители ПГУ приняли участие в рабочем совещании по вопросам внедрения «Электронной карты компетенции выпускников» |

| 31.01.2025 09:01 | Поздравляем с 70-летним юбилеем профессора кафедры «Педагогика и психология» Павла Гагаева! |

| 30.01.2025 16:38 | Не стало ветерана Института международного сотрудничества Алексея Гончара |

| 30.01.2025 15:58 | Избраны заведующие кафедрами |

| 30.01.2025 15:23 | Ректор вручил награды сотрудникам ПГУ на Ученом совете |

| 30.01.2025 11:23 | Студенты Педагогического института ПГУ прошли «Педагогический марафон» в Центре знаний «Машук» |

| 29.01.2025 16:39 | Преподавателю ПГУ присвоено звание доцента |

Версия для печати

Версия для печати