Берега Ивана Шувалова

(памяти отца…)

(памяти отца…)

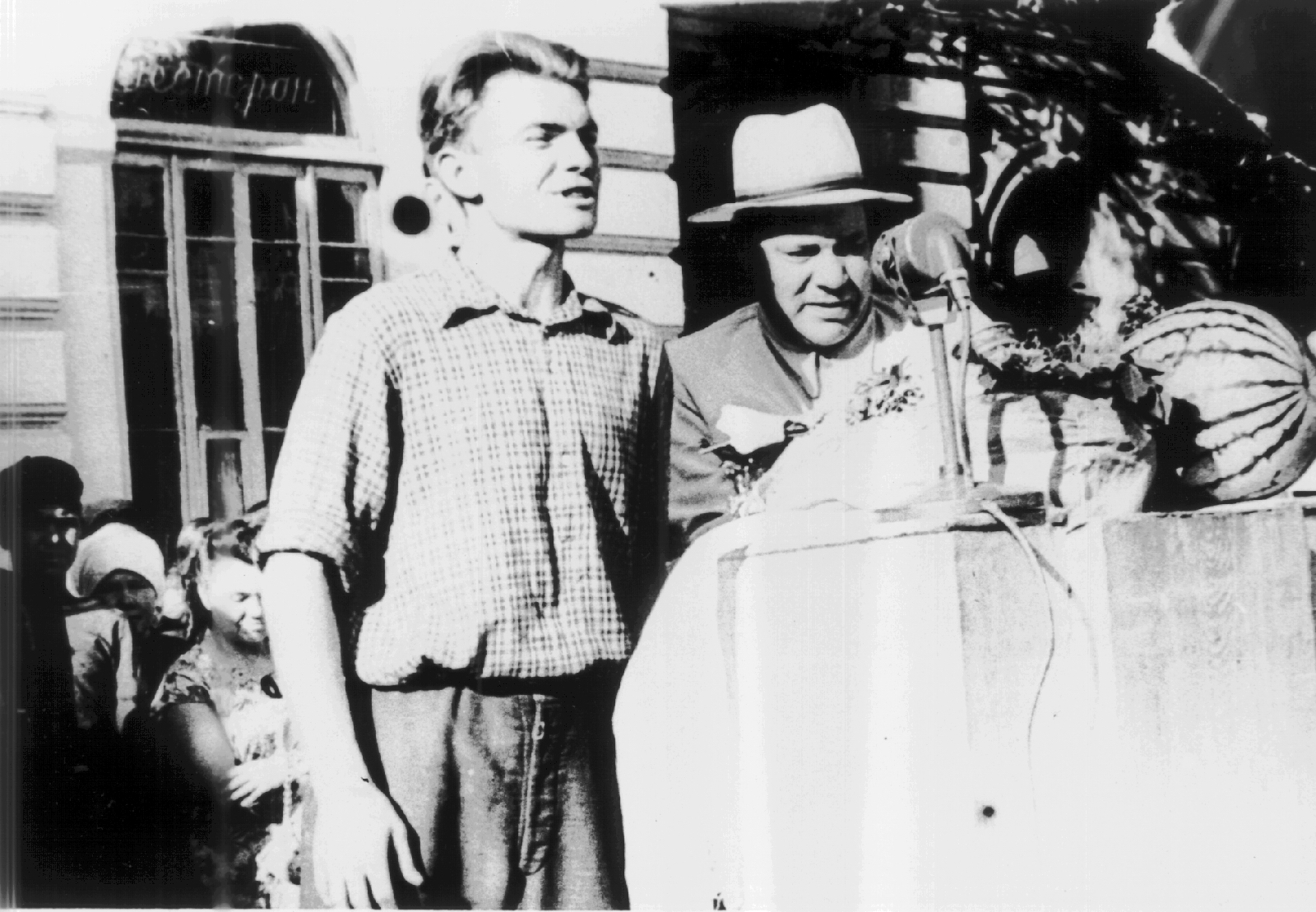

Сегодня, 26 апреля, исполнилось бы 87 лет почётному профессору Педагогического института им. В. Г. Белинского, основателю кафедры «Журналистика» Ивану Фёдоровичу Шувалову, которого еще при жизни называли легендой Педагогического. Это первый его день рождения, который проходит без Ивана Фёдоровича, который ушёл из жизни в январе 2023-го. Публикуем статью, которую написал о нем для «Университетской газеты» его сын — профессор кафедры «Всеобщая история и обществознание» Пензенского госуниверситета Владимир Шувалов.

Общались последний раз часа за четыре до скоропостижной смерти… Да, выглядел усталым. Да, последнее время всегда выглядел усталым…

Лет уже 20 назад шли как-то по улице, обсуждали идею мемуаров. «Да, — говорит, — в принципе, хоть сейчас могу написать — всё помню. Времени только нет…» …. У Борхеса такой рассказ есть: пятиминутная гениальная искорка о вечности. Умирает последний непокорённый англосакс, кажется. Нищий, в канаве: с ним умирает та свободная, языческая, другая Англия, которую только он и помнит, больше никого из того времени не осталось… С отцом тоже что-то ушло навсегда, безвозвратно: только уже он оставался, помнил, придавал значение. Только с возрастом ощущаешь: есть такие моменты, в которые, пока не увидишь, не поверишь. Когда уходят люди, которые это видели, прошлое тоже умирает, становится другим — таким, каким мы его ощущаем, не представляя реально.

Его деревня

Его деревня

Ушла навсегда его Елшанка Неверкинского района Пензенской области, про которую он всё писал. Вымерла буквально: осталось несколько домов, да и то не в его конце, и лопухи в человеческий рост. Его Начало, его берег, от которого он оттолкнулся, когда отправился в своё плавание. Образ у меня сохранился: лето, вечер, вётлы уже в детстве моём гигантские по берегам запруженного оврага, превращённого в речку. Дом бабушки на углу улицы: дальше эта речка и бескрайние поля, у горизонта лес. Людей ещё много, вечером везде огни в домах, по берегу реки бани, вкусный дымок. Все взрослые, здоровые ещё, всё время что-то делают, планы, картошка на задах, колхоз там какой-то.

Странная антропология этой деревенской жизни, которая часто проявлялась и у отца. Консервативное и по-своему закрытое общество. Куча родни и знакомых, с которыми он любил общаться и помогал всем чем мог. Бабушка всю жизнь работала, работала буквально как лошадь. Без мужа, который погиб в Великую войну, с тремя детьми. «Русский робот» — как-то мне пришло на ум это сравнение: еле-еле умевшая писать без знаков препинания, религиозная, умная, всё, что касалось её деревенской жизни, знающая и всех помнящая. Всё время экономили, хорошо зарабатывали, но деньги откладывали на какие-то книжки со счетами. Отец был такой же: умный, до жути работоспособный, с цепкой памятью и своим мнением, скрытный, прижимистый в мелочах.

Как-то в детстве с двоюродным братом Лёшкой летом убежали играть в поля, довольно далеко, за речку. Там был огромный стог сена колхозный. Так мы на него залезли и прыгали с уступа. Стог этот был далеко, но со стороны бабушкиного дома его было видно. И вдруг подъезжает какой-то мужик на большом велосипеде: так я впервые, уже даже не ребёнком, узнал, что мой отец может на велосипеде ездить. А я всё ловил себя на мысли: зачем на стене бабушкиного сарая во внутреннем дворе на ржавых гвоздях висит такой же ржавый велосипед? Короче: сено было колхозное, когда мы прыгали по нему, что-то там с него осыпалось — все дела. Как же — нельзя: «всё вокруг колхозное — всё вокруг моё». Так же случайно, мимоходом, я выяснял, мимолётно, как картинки в калейдоскопе, что отец умел рубить дрова, косить, скакать на лошади, править телегой. Никогда бы этот пласт его жизни меня не коснулся, если бы не деревня.

Отец любил лес, любил собирать грибы, просто быть в лесу. Когда мы жили на Западной, дом наш стоял там на самой окраине лесничества сначала. Это сейчас там этот жуткий многоэтажный микрорайон, а вся поляна перед оврагом застроена домами поменьше. А тогда было привольно: речь зашла о его молодости, военных годах, как тогда всё подряд использовали в пищу. Походя он, к моему изумлению, вытащил из земли какой-то корень вида морковки, отломил низ и со смаком откусил: «Вот, типа, надо просто разбираться».

Отец любил лес, любил собирать грибы, просто быть в лесу. Когда мы жили на Западной, дом наш стоял там на самой окраине лесничества сначала. Это сейчас там этот жуткий многоэтажный микрорайон, а вся поляна перед оврагом застроена домами поменьше. А тогда было привольно: речь зашла о его молодости, военных годах, как тогда всё подряд использовали в пищу. Походя он, к моему изумлению, вытащил из земли какой-то корень вида морковки, отломил низ и со смаком откусил: «Вот, типа, надо просто разбираться».

Вспоминая то время, отец вольно или невольно, но всегда затрагивал проблему, которая воспринималась как очевидность. Жуткая была бедность после войны, социальные стандарты никакие. Отсюда сложности деревенского быта, отсюда необходимость «дальнего плавания». Отсюда пили в деревне часто и помногу. Может, видя всё это, сам отец никогда не пил и не курил в принципе. Начальная школа была, если память не изменяет мне, в Елшанке, а дальше отцу приходилось всё время жить в людях — и он жил. В родственниках. Они были все разные. Как-то за столом коснулись этого времени. «Мне, — говорит, — и хлеб-то давали с неохотой, вот так» — и он легко и несильно, чтоб не упала с края, послал мне горбушку.

И тем не менее стартовые позиции у Ивана Шувалова были приемлемые: он развил в себе интерес к живописи — сносно даже рисовал по молодости. Не знаю, откуда это в нём: в школе научился? Никогда, к сожалению, не спрашивал. Может, если бы в Москве пробовал поступить куда-нибудь в художественное…, а не на эту свою философию. Много читал, ценил поэзию. Откуда, как говорится, что берётся в этой-то глуши. Как-то приезжал к нам его родственник с женой в Пензу, рассказывал, что вот в старшей школе отец ездил в какой-то лагерь советский. При всём при том в СССР были и какие-то социальные лифты: активные ребята могли этим пользоваться. Не всё было, как я понимаю, тускло и беспросветно, иначе не было бы у нас Юрия Гагарина. Так вот, отец привёз оттуда комплект городков, там все старшие классы в них играли. И несколько раз повторял он, уже, наверное, специально для меня: почему-то уже в школе старшей все называли моего отца по имени-отчеству — Иван Фёдорович. Повторял несколько раз: «Не знаю почему, но только Иван Фёдорович». И загадочно улыбался.

Его институт

Его институт

Уехав в большую жизнь, ни на кого не рассчитывая и ни на кого не надеясь, отец довольно быстро нашёл свой другой берег, который стал для него всем. Иногда мне кажется, даже семья, мы все, были где-то на втором плане. Этот самый Пензенский государственный педагогический институт имени В. Г. Белинского. Сюда он поступил студентом давно-давно, здесь с ним и прощались. Мне кажется, он был бы доволен… Воспринимал он этот берег как какое-то сообщество, с которым был кровно связан: прошлым, настоящим, будущим. Он всех знал, со всеми по возможности общался, занимался административной работой не по должности, по-моему, а как-то исходя из того, что это такой социологический организм — полис — гражданская община, перед которой у него какие-то обязательства. Немного странно и непривычно сейчас уже, по-моему. Сейчас всё по-другому: индивидуализм, самореализация, социальный успех — все дела, как говорится.

Неслучайно большую часть времени отец проводил на работе. Чуть ли не единственный раз, когда я к нему, собственно, на факультет — в бытность того деканом — приходил, запомнился таким обстоятельством. Замдекана тогда работал замечательный человек Владимир Иванович Стрельцов (у студентов за его страсть к древнегреческой литературе у него было прозвище Агамемнон), так вот они с отцом что-то колдовали у доски объявлений, по-моему. Стрельцов принёс откуда-то дрель, они что-то там посверлили, подкрутили, какие-то надписи, и потом мы это всё куда-то отнесли перед тем, как пойти с отцом по своим делам. Такое начало «тезиса Хиггса» советских времён.

.jpg) В этом своём статусе — как представитель педагогической гражданской общины — отец и встраивался в пространство как горизонтальных, так и вертикальных коммуникаций страны, в которой он жил и по мере сил её изменял. В моём представлении, конечно, образно, он вот этот самый великоросс, который сделал Россию, в общем-то очень сложное и неблагоприятное для жизни географическое пространство, тем, чем мы сейчас являемся: ярким, с уникальной культурой, многогранным, самобытным социумом. Такие люди тащили на себе всегда это всё: делали, делали новое или заново, не разбегались, не ныли, ничего особо не просили и, самое главное, не ждали. «Принимали вещи, посланные нам судьбой». По-моему, отца всегда ценили за то, что он умел работать, он был трудоголик, работяга. И, что парадоксально, ему это нравилось. Зачем это было ему нужно, я до конца никогда не понимал, а теперь уже и не спросишь. Но, с другой стороны, у известнейшего французского историка Э. Ле Руа Ладюри есть такая тема в работах: жизнь на границе отношений зависимости. Вот, по-моему, отец нашёл для себя эту нишу: на границе отношений, которая и давала ему ощущение свободы. Он всегда жил как хотел, не шёл дальше, туда, где себя точно придётся ломать…

В этом своём статусе — как представитель педагогической гражданской общины — отец и встраивался в пространство как горизонтальных, так и вертикальных коммуникаций страны, в которой он жил и по мере сил её изменял. В моём представлении, конечно, образно, он вот этот самый великоросс, который сделал Россию, в общем-то очень сложное и неблагоприятное для жизни географическое пространство, тем, чем мы сейчас являемся: ярким, с уникальной культурой, многогранным, самобытным социумом. Такие люди тащили на себе всегда это всё: делали, делали новое или заново, не разбегались, не ныли, ничего особо не просили и, самое главное, не ждали. «Принимали вещи, посланные нам судьбой». По-моему, отца всегда ценили за то, что он умел работать, он был трудоголик, работяга. И, что парадоксально, ему это нравилось. Зачем это было ему нужно, я до конца никогда не понимал, а теперь уже и не спросишь. Но, с другой стороны, у известнейшего французского историка Э. Ле Руа Ладюри есть такая тема в работах: жизнь на границе отношений зависимости. Вот, по-моему, отец нашёл для себя эту нишу: на границе отношений, которая и давала ему ощущение свободы. Он всегда жил как хотел, не шёл дальше, туда, где себя точно придётся ломать…

Несколько раз, в бытность мою студентом, меня напрягал «убойный» аргумент: «вот, твой отец должен быть благодарен советской власти — она дала ему образование, возможности, а так у себя в деревне коровам бы хвосты крутил». Сейчас сюжет для меня поменялся. Мой отец был личностью яркой и незаурядной, он пробился бы в рамках любой системы координат, даже и капиталистической, рыночной. Не знаю, смог бы он стать купцом — «Шувалов и сыновья», но свой статус каждый воспринимает по-своему: отец, по-моему, никогда не парился по поводу «графских» корней, не завидовал.

Несколько раз, в бытность мою студентом, меня напрягал «убойный» аргумент: «вот, твой отец должен быть благодарен советской власти — она дала ему образование, возможности, а так у себя в деревне коровам бы хвосты крутил». Сейчас сюжет для меня поменялся. Мой отец был личностью яркой и незаурядной, он пробился бы в рамках любой системы координат, даже и капиталистической, рыночной. Не знаю, смог бы он стать купцом — «Шувалов и сыновья», но свой статус каждый воспринимает по-своему: отец, по-моему, никогда не парился по поводу «графских» корней, не завидовал.

Жил своей жизнью, использовал те шансы, которые давало ему его время. Да, детство и юность были сложными. Но «развитой социализм» предоставил определённые возможности: отец поездил по стране, был за границей, занимался в «охотку» фотографией, собирал книги, это была его страсть на всю жизнь. Короче, участвовал. Понимая, что нужно меняться, активно занялся краеведением и историей своего вуза, публиковался на эту тему, написал кучу статей про газетные заголовки, редактировал сборники и писал тематические статьи…

При всём при том, по-моему, последние 20 лет жизни Иван Фёдорович всё время бежал: уходили знакомые и друзья, формировались новые экосистемы, часть такой жизни становилась для него всё более сложной, но он старался. Освоил компьютер, носил с собой флешки, читал «Гарри Поттера» и Стругацких. Целеустремлённости ему было не занимать.

За несколько дней до конца вскользь заметил: «До дачного сезона надо бы книгу закончить». Так и ушёл, как жил: легко, свободно, «как надо»…